一般社団法人フィッシャーマン・ジャパン

震災を経験した私たちは、いま能登とどう向き合うのか。

2025年12月29日

2024年1月1日、能登半島地震が発生しました。14年前、自分たちが経験したあの景色、あの時の空気。三陸の海で生かされた者として、身体が勝手に動くような感覚で、フィッシャーマン・ジャパン(以下FJ)も支援へと動き出しました。

しかし、発災から2年が経過し、復興への歩みが進むなかで、私たちに残っているのは「まだ何もできていない」という、もどかしさに似た感覚でした。

この2年間、現場に通い続ける中で、私たちは何を考えたのか。

震災を経験した私たちだからこそできることは、本当にあるのか。

この2年間で感じた能登復興の現在地と、私たちがともに歩んでいきたい未来について、ありのままの言葉で綴ります。

1. まだまだ人様に言うようなことは、何もできていない

発災から現在まで、津田をはじめとしたFJのメンバーは定期的に能登へ足を運び、現地のニーズを探り続けてきました。しかし、今の活動を語る津田の口調は、どこまでも慎重です。

「正直なところ、成果を上げてるかっていうと、全くあげてなくて。今、手をつけ始めたぐらいが正直なところ。まだ、人様に胸を張って言えるようなレベルではないんです」

フィッシャーマン・ジャパン 津田祐樹

何か力になりたいという想いがあっても、復興には動かしがたい「フェーズ」があります。

「我々もそうだったんですが、フェーズによって、必要な支援の形が違います。最初に行った時は、正直、東日本大震災の時と全く一緒で、『重機持ってる人以外は役に立たない』っていうレベルでした。それで、半年ぐらいは間隔が空いて。半年経ってまた定期的に通うようになり、ようやく産業復興のフェーズが見えてきた。いよいよ我々にできることがあるんじゃないか。今はそう思っています」

2024年5月に訪問したときの能登町の様子(津田撮影)

「ただ、地域によって被災状況が全然違います。どう支援していくかは、地域ごとに膝を突き合わせて話さなければいけない。ただ、我々のリソースも限られている中で、細かい要望全部を拾うことはできません。何がこの地域で一番の課題なのか。そこを今まさに模索しているという感じです」

2. 地盤隆起という未曾有の困難。地域ごとに異なる復興

「能登半島の被災状況は、地域によって驚くほど異なります」

石川県庁の担当者は、当時をこう振り返ります。

「能登半島の福井県側(外浦)では大規模な地盤隆起があった一方で、富山湾側(内浦)では、地震や津波によって港や施設などに被害がありました。 地盤隆起が激しかった輪島港などは、漁船が港内から出ることすらできないという状況に陥りました。地震直後から水揚げが再開できた地域でも、道路が寸断されて物が運べない。人も被災している中で、どうやって流通に乗せるかが問題でした」

東日本大震災にはなかった地盤隆起の発生。県内の9割以上の漁港・港湾、300隻以上の漁船が被災。給油や製氷、荷捌き所といった共同利用施設も壊滅的な打撃を受けました。

隆起した地盤に仮設物揚げ場を整備した輪島市の鹿磯漁港(2025年4月津田撮影)

「特に輪島港の復旧に向けては、港が復旧するまで操業再開を遅らせ、復旧に力を入れることも一つの選択肢にありました。しかし、そうすると2年、3年と漁業ができなくなる。皆さんが現場から離れ、漁業を辞めることになる。また、仮に漁業者はさまざまな支援策で残っても、石川の魚の物流を一度止めてしまうと、再び漁が再開しても、もう『いらない』となってしまう。だからこそ、漁業を継続しながら、港を直していくという選択をしました。今も段差が生じた岸壁で仮桟橋やベルトコンベアを利用しながら水揚げをしています」

もちろん震災直後の状況から時間は経過し、少しずつ景色は変わりつつあります。

「地震当初から比べれば復旧・復興は進んでいるという感触はあります。水揚げも戻ってきている。ただ、地震前のような状態に戻っているかというと、決してそうではありません。各港を立て直しながら、現場と協議しているという状況です」

復旧・操業再開の状況(出典:石川県水産課HP)

復旧・操業再開の状況(出典:石川県水産課HP)

3. これからFJとして取り組みたい「三つの柱」

地域ごとに状況が違うなかでも、共通の課題は見えてきました。津田は今、これまで三陸で培った知見をもとに「今後、三つの取り組みが必要なのではないか」と考えています。

一つ目は「人材育成」です。 「元々、漁業に限らず人口減少が進んでいた地域でしたが、震災がそれに拍車をかけた形です。仕事が失われ人の流出が始まっているため、産業を再興しようにも人がいません。 なので、すぐに移住は難しくても、まずは交流人口を増やすこと、例えば、私たちが連携している『タイミー』を活用して人材支援をしていこうと考えています。実際に現場への『タイミー』紹介や、担い手育成についての意見交換を始めています」

二つ目は「物流と流通」。「東北には本州を縦断する強固な物流網がありますが、能登は地理的に『行き止まり』の場所。元々物流が強くありません。そこで私たちは、無理に新しい物流網を作るのではなく、物流に頼らない事業に転換する仕組みを模索しています。『鮮度命』的な鮮魚流通をやめ、『加工』することで細い物流でも商売が成り立つようにしたい。ここには、震災を機に加工技術を磨き、アメリカまで輸出を拡大させた我々三陸のノウハウが役に立ちます。能登に加工業が出来ると、交流人口のみならず、そこに新しい産業、雇用が生まれます。鮮魚流通では送った先に流れていた付加価値を、加工すれば能登に落とすことができるんです」

そして三つ目は「能登ブランドの発信」です。 「能登半島には非常に豊かな食材、ミシュランシェフ、深い食文化があります。そこを改めてブランディングし、発信していきたい。11月末に宮城県の閖上で開催した「輪島かにまつり」もその一環で、日本海のズワイガニを太平洋側の東北に持っていき、認知を広げる試みをしました。まずはやれるところから着手しています」

11月23日、宮城県名取市のゆりあげ港朝市で「輪島かにまつり」が開催され、500食のカニ汁のお振舞いには早朝から行列ができた。

4. 私たちのビジョンと現場の温度感に「ズレ」はないか

「津田さんの認識は、我々とも一致しています。特に人手不足は、震災前から続く課題。人を呼び込む形もあるし、逆にこれまでのように人をかけずにやる『省力化』も考えないといけない。漁協さんも、これまであった施設をそのまま全部直すのではなくて、『選択と集中』で集約化を考えられています。流通拠点を設けるというビジョンも、将来を見据えて漁協さんと一緒に取り組むべきことだと考えています」

そう語るのは、石川県庁の担当者です。FJと石川県は同じ未来を見据えている一方で、行政という「全県的な視点」に立つからこその、より踏み込んだ見解も伺うことができました。

「ブランドについては、県としては『能登』だけでなく『石川県全体』として盛り上げたい。一県一漁協である強みをどう活かすかという視点が重要です。 ただ外からの視点で『こういうことを言った方が響く』といった発信まわりの連携は非常にありがたいです」

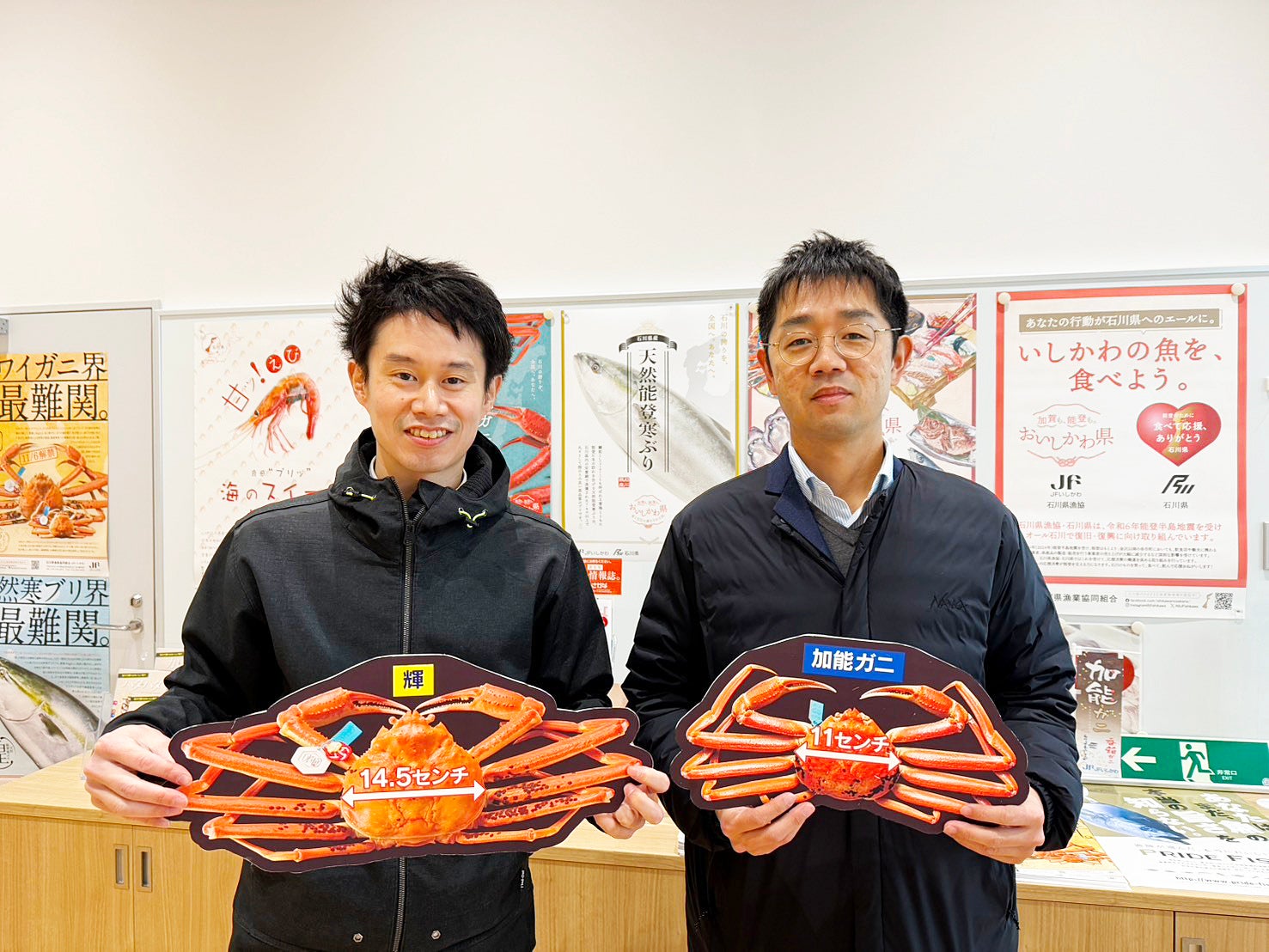

FJはwebでの情報発信をはじめ、カニやブリのPRイベントでも連携

「また、担い手育成についても、単なるアルバイトではなく『定着』となると、能登での住まいの確保や箱物の整備など、市町や漁協さんとの非常に深い調整が必要になります。FJのような外部団体の知見を参考にしつつ、現場の実情とどうすり合わせていくかが、これからの課題ですね」

5. CSRではない、新しい漁村再生の形をつくりたい

「担い手」「物流」「ブランド化」。 これから取り組むべき道筋は、少しずつ絞られてきました。では、この三つの柱に取り組んだ先に、私たちはどんな未来を描いているのか。

「能登の未来を考えることは、日本の地方の未来、そしてこれからの地方漁業のあり方を考えることでもある」

津田はそう考え、言葉を続けます。

「東日本大震災の復興は、企業や個人が動きやすい論理がありました。というのも、仙台という100万都市を抱える東北の被災は、全国規模の企業にとっても東北、もしくは東日本の拠点であり、そこが復活しないとビジネスそのものが立ち行かなくなるという危機感があった。だから、企業の存続をかけて復活させなきゃいけないという大きな力が働いたんです」

「一方で、能登半島は地理的にも経済的にもそういう条件ではない。だからこそ、支援がCSR的な文脈になりがちなんですが、そこに頼ってしまうと、活動を継続することは難しくなります。お金と時間に余裕がある人しか関わり続けられない活動になってしまう」

だからこそ、個人や企業がCSR以外の理由で関われる『産業』をここで作る必要がある。

「幸い、能登はポテンシャルの塊です。豊かな食文化も、独特な地形がもたらす恵みも、景色もある。ここが新しいビジネスが生まれる『チャンスの地』として広まれば、若い人や企業が入ってきて頑張るみたいな流れができるはずなんです」

その大きな仕掛けの一つとして、2026年3月27日〜29日、能登で「第3回 水産未来サミット」を開催します。全国の志高き漁業者や水産会社が集まり、日本の水産業の課題と未来について議論するこのサミットを、能登で開く。そこには、私たちだけでは解決できない課題を、全国の水産関係者の皆さんにも自分事として考えてもらいたいという狙いもあります。

2025年に鹿児島県垂水市で開催された「第2回 水産未来サミット」

「今後、災害があろうとなかろうと、日本中の地方で急激に人が減っていく状況は必ず訪れます。もし、この能登のような厳しい条件下にある場所で、公金に頼るのではなく、民間ベース・産業ベースで復活できたとしたら。それは単なる災害対策を超えて、日本全国の『漁村再生』の希望になる。言葉を選ばなきゃいけないけれど、ここでの事例が、いつか日本中を救うモデルになるはず。そう信じているのが、一番の想いです」

石巻でかつて世界中から受けた「恩」を、今度は能登へ。 そしていつかまた別の地域で何かが起きたとき、今度は能登の皆さんが誰かを支える「恩送り」の主役になっていく。そんな連鎖が生まれることを、私たちは願っています。

「恩送り」のバトンを繋ぐため、私たちはこれからも能登の皆さんと対話を重ね、今できることから一つひとつ、前向きに歩みを進めていきます。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ