能美防災株式会社

企業の〈備え〉を〈笑顔〉へ変える――循環型プロジェクト『ストクル+(プラス)』が実現する新しい社会貢献のカタチ

2025年04月28日

国内防災の最大手である、能美防災株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:岡村武士、資本金:133億2百万円、東証プライム市場)は、企業における災害備蓄品入替と寄付による社会貢献活動を一括で支援するサービス「ストクル+(プラス)」を展開しています。本ストーリーでは、事業開発者の山野が「備蓄品を無駄にしない社会貢献」 への挑戦と、その広がりについて語ります。

捨てるしかなかった保存水 2,000 本―「もったいない」から始まった挑戦。

「この保存水、本当に廃棄するしかないのか?」賞味期限を過ぎた段ボールを前に、山野は言葉を失いました。

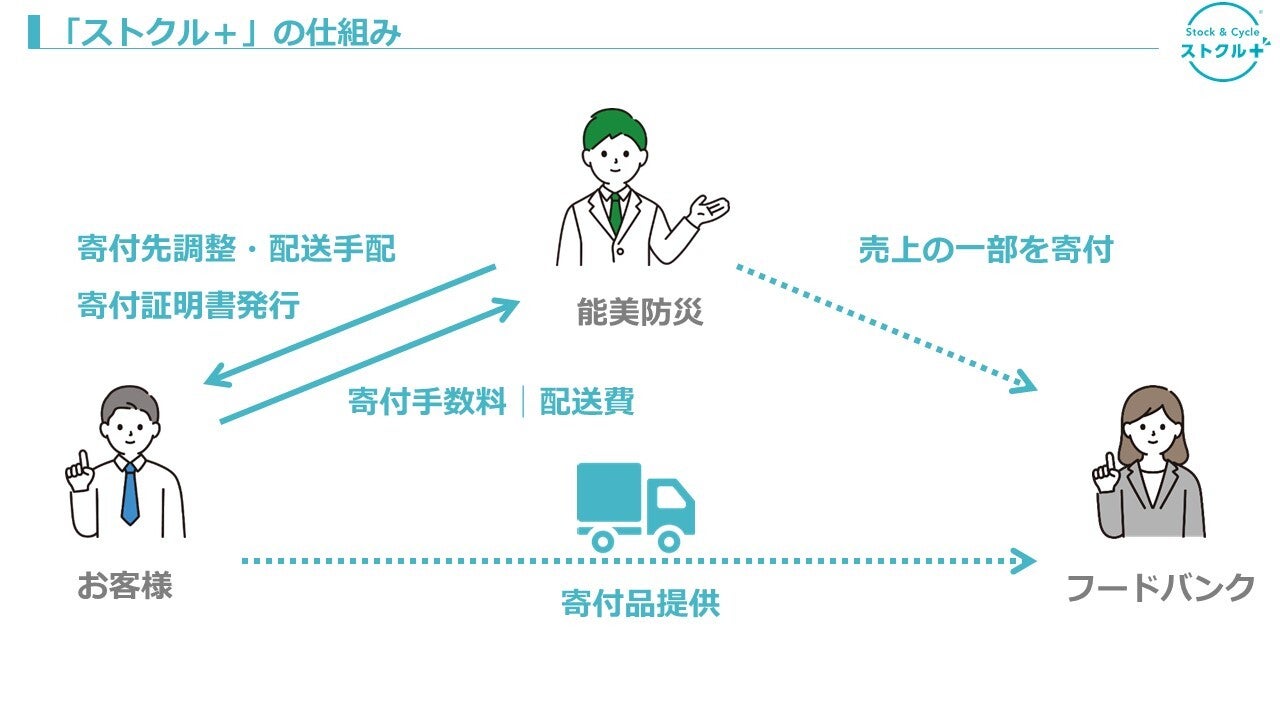

「ストクル+」は、災害備蓄品を寄付したい企業とNPO団体(フードバンク)を能美防災がマッチングすることで、備蓄品寄付による社会貢献と入替における業務効率化を両立するサービスです。これにより、企業は不要となった備蓄品を効率的に寄付し、社会貢献活動を推進しながら、廃棄コストや手間を削減することができます。

総務部、経理部、経営企画といったスタッフ部門を経験し、現在は特販事業部に在籍する山野は、総務部時代から備蓄品管理や処分、入替の煩雑さに課題を感じていました。その経験を基に開発した「ストクル+」は、企業と社会の双方に利益をもたらす画期的なサービスとして広がり始めています。本ストーリーでは「笑顔がひとつでも増える社会を」という思いが詰まったこのサービスの詳細に迫ります。

▶備蓄品寄付時の様子―廃棄されず、社会に循環する取り組みが広がりつつあります

企業の備蓄管理を変革。社会課題と企業ニーズを結ぶ「ストクル+」の挑戦

このサービスが生まれた背景には、東日本大震災を経験し、多くの企業が災害に備え備蓄品を導入したものの、賞味期限を迎えた災害備蓄品の処理に困っている現状があります。

一方で、それらの賞味期限後の処理が十分に考慮されず、社内で配り切れない、想定外の廃棄コストがかかる問題が発生しています。また、SDGsやサステナビリティ、食品ロス削減といった時代の流れにより、食品を廃棄するのではなく有効活用し社会貢献を推進していくことが企業に求められています。

この課題を放置せず、山野は総務部時代の知見を手がかりに現場ヒアリングとプロトタイプ開発へ踏み出しました。期限が過ぎたら廃棄、この「もったいない」をなんとかしたい。企業とフードバンク双方の声を集めて検証を重ねた結果、具体的なソリューションとして結実したのが「ストクル+」です。

▶災害時に備え保管される備蓄品―多くが無事に使われず、期限を迎えます

▶災害に備え、備蓄品を管理するスタッフ部門や関係者の皆さん

アイデアとプロセスの実証へ。プロトタイプ完成前に、企業から備蓄品寄付の相談を受け前進

【ストクル+の検証と開発プロセス】

「不要になった備蓄品を必要とするところへ届け、社会へ再循環させる」というアイデアまでは良いものの、「本当にビジネスになるのか?」その不安は常につきまといました。

開発にあたり、まずは徹底的なインタビューでアイデア仮説を検証。多くの企業が備蓄品の管理と処分に困っている、何らかのカタチでより社会貢献の取組を加速させたいことが分かり、そのニーズに応えるためのサービスとして、事業化の感触を掴むことができました。

【事業化への課題】

事業化に至るには寄付品の配送に関して、コスト削減と効率化の両立が求められました。配送業者との交渉や物流システムの最適化を図り、コストを抑えながら迅速な配送を実現するための体制を整えました。

また、最適化を達成するためのデジタルプラットフォームの開発においても、使いやすさと機能性のバランスを取るために、試行錯誤を繰り返し改良を重ねました。

【テスト販売時のエピソード】

プロトタイプがようやく形になり始めた頃、ある企業から「入替で余る備蓄品を寄付したい」と相談が舞い込みました。まだ実証段階でしたが、コンセプトへの共感から導入が即決。予定より早く試験運用がスタートしました。

この企業は過去に自社で備蓄品寄付を行った経験があり、有効活用に対するニーズが高い一方で、自社で寄付することの煩雑さも知っていました。「ストクル+」のサービスに大きな期待を寄せて頂き、コンセプトと仕組みが実際に企業にとって有益であることがわかりました。この実証を経て、「ストクル+」はサービスとしての形を整え、企業と社会をつなぐ仕組みを確立していきました。

▶「ストクル+」の仕組みイメージ(備蓄品の入替・寄付を一括サポート)

持続可能の鍵は「フードバンクとの信頼関係」と「採算性の確保」

「ストクル+」の開発には多くの課題がありました。まず、寄付を検討している企業、受け取る寄付先の両者が安心して利用できる仕組みの構築が必要でした。寄付が善意の押付けとならないよう、受取先のフードバンクの活動内容、寄付可能なモノ、各団体の活動への想いに理解に努めました。

そのため、1団体ずつ訪問し、活動内容や運営状況を詳しく調査し、信頼関係を築いていく、地道な作業を繰返しました。フードバンクとの信頼関係がなければ、寄付した備蓄品が適切に活用される保証がなく、企業が寄付に躊躇する要因となりかねません。

▶フードバンクの現場を訪れ、活動への想いに触れる

【フードバンク支援の取り組み紹介】

また、「ストクル+」の売上の一部を、フードバンク団体へ寄付する取り組みも行っています。フードバンクを単なる寄付先ではなく、大切なステークホルダーとして連携を深めています。

そして、事業としての経済合理性を追求することも重要でした。ただの慈善事業では継続できず、いつか行き詰る。持続的な活動とするためにはビジネスとして成立することが大事であり採算性確保のために、多くの試行錯誤を繰り返しました。

多くの課題解決、試行錯誤に取り組んだ結果、「ストクル+」を利用した企業から「また利用したい」との声があり、正式サービス化後も継続的に利用してくれています。このフィードバックは、サービスの価値を実感する大きなきっかけとなりました。

不要な備蓄品を社会貢献に。「ストクル+」が支持される理由と未来像

「ストクル+」を導入した企業では、初回利用後も備蓄品の入替と寄付を継続し、同サービスを通じた社会貢献と自社のサステナビリティ活動の両面で高く評価されています。

同サービスが目指すのは、企業にも社会にも価値をもたらす持続可能な仕組みです。

企業は不要な備蓄品を捨てることなく効率よく処理でき、廃棄コストや環境負荷を削減しながら社会貢献活動として評価を得られます。私たちはこのサービスを通じ、備蓄品を無駄にせず活用する重要性と、寄付をきっかけに企業のサステナビリティ活動を後押ししたいという思いを伝えたいと考えています。結果として、企業と社会がともに成長し、持続可能な未来を築くことが可能になると信じています。

サービス利用企業や寄付先団体のニーズに合わせたサービス提供も視野に。「笑顔がひとつでも増える社会」の実現を目指して

現在、「ストクル+」はサービス利用企業やフードバンクとの情報伝達を効率化し、寄付可能品目や支援対象を拡大しています。サービス開始当初は食料品が中心でしたが、要望の多かった衛生用品なども試験的に対象を広げています。

さらに、寄付する側・受け取る側双方が笑顔になれるイベントでの配付や、物価高に苦しむ学生支援にも取り組みを開始。今後は、地域ごとの課題に応じたカスタマイズサービスを提供し、より多くの企業が参加しやすい仕組みを整備していきます。

地域特有の課題に対応し、企業の社会貢献活動を支援することで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

私たちは、寄付を通じて想いを循環させ、より多くの笑顔を生み出す社会を実現したいと考えています。このサービスを活用する企業が一社でも増えることで、「笑顔がひとつでも増える社会」に一歩ずつ実現を目指していきます。

【ストクル+サービスサイト(サービス詳細はこちら)】

https://www.nohmi-service.jp/n-service/stockle

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ