株式会社ITSUDATSU

「うちはいい会社です」はもう響かない―“選ばれる理由”をつくる採用ブランディング

2025年08月20日

目次

- もはや“いい会社”では人が来ない時代へ

- 求人広告もダイレクトリクルーティングも限界が見えている

- これからの採用戦略の中核に“ブランディング”を置くべし

- 求人メディアに頼らない採用戦略

- “誰にどう響かせるか”を設計する時代へ

もはや“いい会社”では人が来ない時代へ

かつて採用の場では「当社はいい会社です」「大手で安定しています」といった謳い文句が有効でした。

しかし今、そうしたメッセージは若手求職者の心にほとんど響きません。採用市場の構造が変化し、企業が人を選ぶ時代から、求職者が企業を選ぶ時代へとシフトしているのです。大企業であることや安定していること自体は魅力の一つではありますが、それだけで人材が動く時代ではなくなりました。

特に20代~30代の若手・ミレニアル世代は、企業選びの軸が大きく変わっています。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、企業の理念・文化への共感や成長機会、自己実現の可能性など非財務的な価値を重視する傾向が顕著です。

実際、電通の調査では新卒学生が企業を単一選択で選ぶ際、「自分の夢ややりたいことに近い業界」を重視する人が最も多く、給与や安定性よりも自己実現志向が上回る結果が出ています。

ミレニアル世代は「モノよりコト」を重視し社会的意義への関心も高いため、企業のミッションや事業の社会的価値に共感できるかが応募先決定の重要な要素になっているのです。

これは「この会社で働くことにどんな意味があるか」「社会や自分の成長にどう寄与できるか」を求職者が重視していることを意味します。

また、情報環境の変化も見逃せません。SNSや企業クチコミサイトで社風や社員の声が可視化される時代、求職者は企業の実像を多面的に調べています。

単に「誰にでも当てはまる」ようなお題目だけのメッセージでは見向きもされず、企業の本質的な魅力やストーリーが問われるようになりました。採用メッセージは従来のような「万人に響く無難なもの」では効果を発揮せず、「特定の誰かに刺さるもの」へ進化しつつあります。

その背景には、求職者一人ひとりの価値観が多様化し、企業側も明確なターゲットに絞って共感を得る戦略が求められている現状があります。

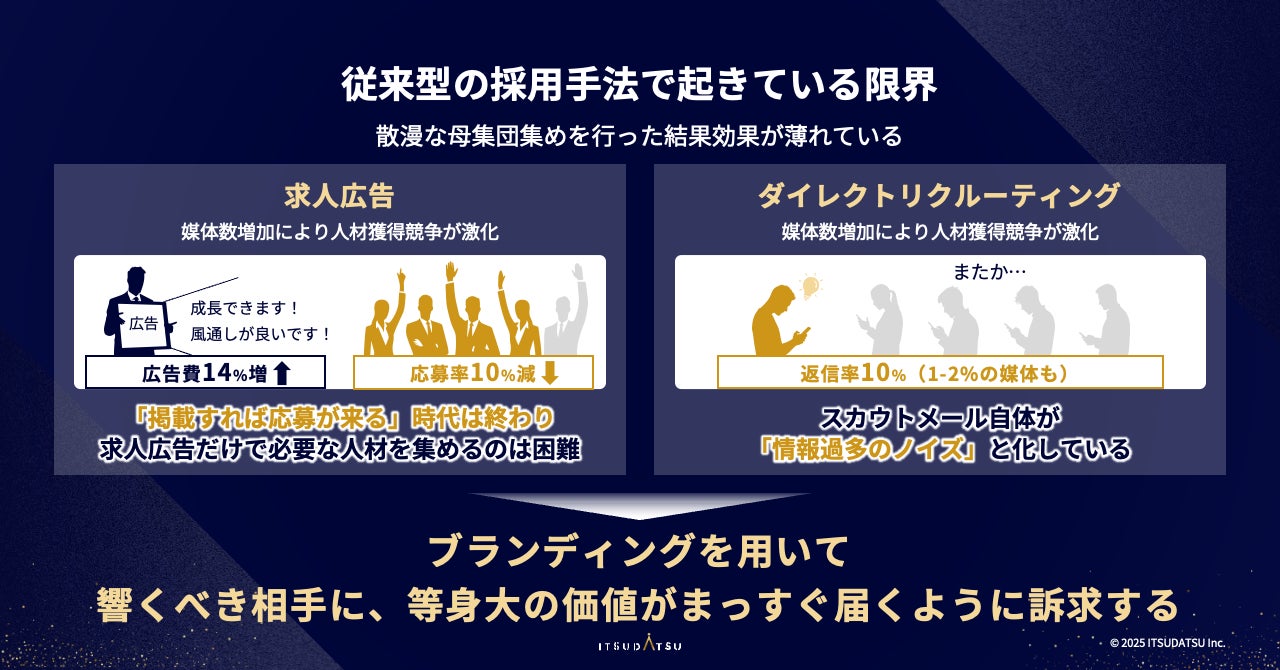

求人広告もダイレクトリクルーティングも限界が見えている

こうした求職者側の意識変化に対し、従来型の採用手法である求人広告やダイレクトリクルーティング(スカウト型採用)は軒並み効果が薄れ始めています。

その「限界」をデータとともに分析します。

①求人広告の限界

近年、求人媒体数は急増し求人情報はあふれ返っています。ここ10年で求人メディアは200以上に増加し、さらにSNS求人やリファラル採用も台頭しています。

一方で求職者一人当たりの求人件数(有効求人倍率)は2024年時点で約1.32倍とコロナ前を上回り、企業にとって人材獲得競争は激化しています。

言い換えれば求人広告の氾濫によって一つひとつの掲載価値が希薄化し、母集団形成(応募の集客)が難化している状況です。

事実、求人広告に投じる費用は前年より14%増えたにもかかわらず応募率は10%低下しており、「掲載すれば応募が来る」時代は完全に終わったと指摘されています。

表面的に耳当たりの良い言葉で差別化するにも限界があり、どの会社も「成長できます」「風通しが良いです」といった似通った表現では埋もれてしまいます。実際に求人サイト上で求人数過多の職種ではクリック率・応募率の低迷が顕著で、求人広告だけで必要な人材を集めるのは困難になりつつあります。

②ダイレクトリクルーティングの限界

以前であれば、目新しい手法であった「ダイレクトリクルーティング」も今となっては従来の採用手法となりました。

普及するに従ってその効力が薄まっています。多くの企業がダイレクトメールを送り始めた結果、候補者が受け取るスカウトメールの数は増えすぎて、埋もれない工夫をしなければ反応を得づらい状況です。

平均的なスカウトメールの返信率は10%ほどで、1-2%の返信率となる採用媒体も珍しくありません。ここで注意しなければならないのは、その会社の返信率が1-2%ではなく、プラットフォームの構造としての限界値であることです。

このようにスカウトメールの大半は既読スルー・未返信に終わっているのが実情です。なぜ反応が得られないのか。その一因はテンプレート化された画一的アプローチにあります。実際、誰にでも当てはまる定型文で理由も伝わらないスカウトメールは候補者から敬遠され、返信率を下げる要因になると分析されています。送り手側は効率を求めて大量に送りがちですが、受け手側には「どの会社から来ても同じような内容」で響かず、結果としてスカウトメール自体が情報過多のノイズと化してしまっているのです。

さらに、ダイレクトリクルーティングが一般化した現在、「成果に繋がる優秀なアクティブ人材(転職顕在層)は既に取り合いのレッドオーシャン」といわれます。

エージェント経由や求人媒体経由で接点を持った候補者に、企業自らもスカウトを送る――そうした「焼き直し」のような状況も散見され、結局同じ人材プールでの奪い合いになっています。これではコストばかりかかり成果に結びつかないケースも多発しています。

そんな中、いま本当に効く採用活動とは「ブランディング」です。 求人広告も大量スカウトも効率が低下した今、残された本質的な手法は「自社に共感・熱狂してくれるファン層を作る」こと、すなわち採用ブランディングだと言えます。

ブランディングという言葉を聞くと、「見栄えを良くすること」だと誤解されがちですが、採用における本質はそこにはありません。大切なのは、「誰にでも良く見せる」ことではなく、“本当にフィットする人に、ありのままの魅力が正しく伝わるように設計する”こと。

つまり、響くべき相手に、等身大の価値がまっすぐ届くように訴求することこそが、採用ブランディングの本質なのです。

散漫な母集団集めではなく、明確なポジショニングで刺さる層に自社の価値を届ける戦略こそが、これからの採用競争を勝ち抜く鍵となるでしょう。

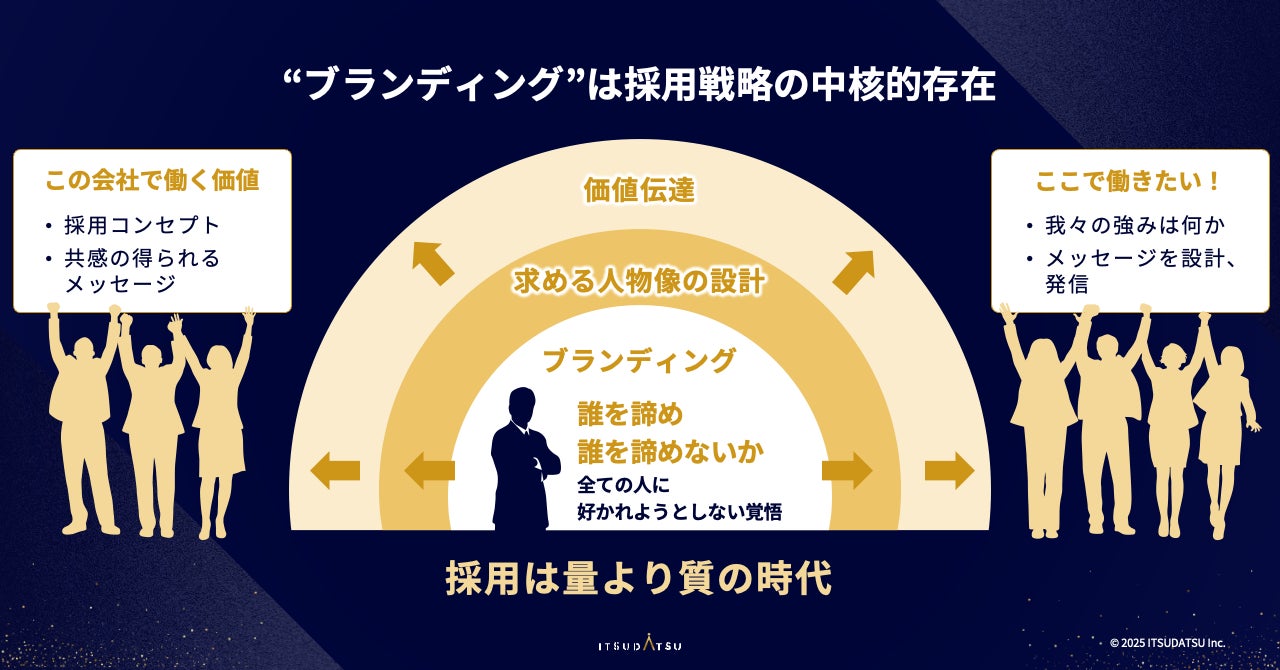

これからの採用戦略の中核に“ブランディング”を置くべし

では、具体的に「ブランディングを軸にした採用戦略」とはどのようなものかを提言します。ポイントは、採用活動の発想を根本から転換することです。

求人を単なる情報発信ではなく、「自社の価値の伝達」と位置づける発想が重要になります。

①「求人」は情報提供ではなく「価値の伝達」そのもの

従来、求人は募集要項や待遇を掲載し応募を促す「情報提供」の場と捉えられてきました。

しかしこれからは、求人は自社の存在意義や魅力(Employee Value Proposition=EVP)をターゲット人材に伝え、共感を得るコミュニケーションの場です。ただ募集要項を羅列するのではなく、「この会社で働くとどんな価値や成長が得られるのか」「どんな志を持つ仲間がいるのか」といった会社のストーリーを伝える場として再定義する必要があります。

実際、ある企業では自社サイトや動画、説明会の内容を「採用コンセプト」に沿って刷新し、ターゲット層が共感しやすいメッセージに統一したところ、応募者の反響が大きく高まったといいます。求人情報はもはや単発の広告ではなくブランド体験の一部であり、一貫したストーリーが求職者の信頼と共感を生むのです。

②採用ブランディング=「会社のストーリー」と「求める人材像」の接点設計

採用ブランディングの要諦は、自社の物語と候補者の物語を交差させることにあります。企業側は「自社は何者で、どんな価値観やビジョンを持ち、どこに向かおうとしているのか」という会社のストーリーを明確に語る。

一方で「どういう人に活躍してほしいのか、どんな志向・スキルを持つ人がフィットするのか」という求める人材像を具体的に描く。

この二つの交点にこそ、「ここで働きたい!」と思ってもらえるポイントが生まれます。裏を返せば、自社の魅力や伝えたい内容、採用したい人材像を企業自身が描けていなければ、求職者に響くメッセージなど作れるはずもありません。まずは経営陣・現場で「我々の強みは何か」「どんな人に来てほしいのか」を言語化し共有することが出発点です。そしてその交差点に立つメッセージを設計し、発信する。それが採用ブランディングの実践です。

③ブランディングの核は「誰を諦め、誰を諦めないか」の戦略的選択

最後に強調したいのは、「すべての人に好かれようとしない覚悟を持つ」ことが、採用ブランディングの鍵になります。言い換えれば、「どんな人には自社は合わないか」をあえて明確にし、ターゲットを大胆に絞り込む戦略です。

例えば、採用ターゲットを「◯◯業界で△年以上の経験を持ち、ベンチャーマインドのある人」といった具合に絞り込んで訴求することで、その条件に合致し価値観が近い層には強烈に刺さります(逆に合わない人には最初から応募を諦めてもらう)。

実際、採用ターゲットのペルソナを詳細に定めた企業では、競合が手薄な“空白市場”にリーチを集中させクリック単価を約25%削減することに成功した例もあります。対象を狭めた分、広告効率や訴求力が上がった好例です。

この発想は一見リスキーに映るかもしれません。「応募者を減らしてしまうのではないか?」という不安も生まれるでしょう。しかし実際には、「エントリーしてくれない人」を増やすことこそが、採用成功率(コンバージョン)を上げる逆説的な効果をもたらします。

広く浅い母集団から大量に集めて選抜する従来手法では、ミスマッチな応募も多く歩留まり(書類通過率や内定率などの採用KPI)は低くなりがちです。逆に最初からフィットしない人には来てもらわないようにすれば、少数でも濃密な母集団となり、結果的に書類通過率や内定承諾率が飛躍的に向上します。質の高い人材に絞って効率良く採用できるため、トータルの成功率・生産性はむしろ上がるのです。

これはマーケティングで言う「見込み客の絞り込みによる成約率向上」に近い発想で、採用も量より質の時代であることを示唆しています。

求人メディアに頼らない採用戦略

ここで、実際に当社がクライアント企業と取り組んだ「採用ブランディング」実践事例をご紹介します。人材系スタートアップ企業で、社員数50名規模、成長中ながら知名度は高くない都市部のベンチャーで、まさに従来手法に行き詰まりを感じていた企業でした。

<課題>

S社では求人媒体に何度出稿しても応募が集まらず、月数件の応募すらままならない状況でした。知名度が低いこともあり、採用プラットフォームでダイレクトスカウトメールも大量に送っていましたが、返信率はほぼゼロに近い実績。

まさに手詰まりの状態で、「やはり資金力のある大手でないと人は採れないのか…」と経営層は危機感を募らせていました。現場でも「もう応募が来ないのは当たり前」「エージェントに頼るしかない」と半ば諦めムードが漂っていました。

<支援内容>

私たちはまず経営陣・人事と腹を割って議論し、「このままやみくもに求人広告やスカウトを続けても成果は出ない。それより自社ならではの魅力を発掘し、刺さる人にだけ刺さる戦略に転換しよう」と提案しました。

そのうえで、以下の4つの施策を中核とするプランを実行しました。

①採用ターゲットの再定義

最初に着手したのは、「誰を諦め、誰を口説くか」の方針の明確化です。

S社では当初「とにかく応募者を増やしたい」と広く声を掛けていましたが、我々は思い切ってターゲットを絞り込む決断をしました。当初、経営陣からは「そんなに絞って大丈夫か?」と不安の声も出ましたが、「狙う人以外は来なくてOK」という発想転換を丁寧に説得。市場分析データを示しつつ、ターゲット層にリーチできれば必要人数は確保できると理解いただきました。

②自社らしさの言語化(EVP設計)

次にEmployee Value Proposition(従業員価値提案)の策定です。S社の魅力を改めて洗い出すため、経営者・現場リーダー陣へのワークショップを開催。「なぜ創業したのか」「自社の強みは何か」「社員はどんなやりがいを感じているか」等を議論し、自社ならではのユニークな価値を言語化しました。

例えば「年次に関係なくチャレンジできる文化」や「業界未経験でも成長できる育成ノウハウ」など、S社ならではの強みを明確に整理。このプロセスにより会社のストーリーとビジョンが社員間でも共有され、後述のメッセージ開発の指針となりました。

③既存社員インタビューの活用(タレント性の発掘)

ブランディングの具体化にあたっては、社内の「人」の魅力を前面に出しました。キーパーソンとなる既存社員5〜6名にインタビューを実施し、仕事観や入社動機、実績エピソードを掘り下げました。

これによって「S社で成長した社員像」や「共感されるストーリー」を抽出し、採用候補者に響くコンテンツとして整理しました。また、この過程で社員それぞれのタレント性(個性や強み)を発見し、例えば技術者のAさんは新しいテクノロジーに挑戦する姿勢が魅力的だとか、営業のBさんは前職からのキャリアチェンジで活躍している等、社員自身がブランドの担い手となるよう働きかけました。

<成果>

こうした採用ブランディング施策により、採用活動は劇的に好転し始めました。その主な成果をまとめます。

①応募数は減ったが“質”が劇的向上

施策後、月間応募数は以前より減少しました。しかしそれは戦略通りで、代わりに書類通過率は200%向上(倍増)し、一次面接から最終内定に至る内定率も従来比3倍に跳ね上がりました。無闇な応募が減り、本当にフィットする人だけが応募してくれるようになった結果、採用効率(応募者一人当たりの内定獲得率)は格段に改善しました。

②「自分たちを選んでくれる人の像」が社内で明確化

採用ターゲットが明確になったことで、社内でも「どういう人が当社を選んでくれるのか」「我々は誰と一緒に働きたいのか」が共通認識として定着しました。

面接官同士で候補者を見る視点が揃い、「この候補者は当社らしいか」を軸に判断できるようになりました。その結果、選考プロセスのブレが減り、ミスマッチな採用の減少にもつながっています。

以上のように、「求人メディアに頼らない採用戦略」を掲げた事例は、ブランディング発想の採用がいかに効果を発揮するかを示す結果となりました。

ポイントは、単に広告手法を変えるのではなく、誰に何を伝えるかをゼロベースで設計し直したことです。その結果、小手先のテクニックでは得られない本質的な成果を収めることができたのです。

“誰にどう響かせるか”を設計する時代へ

人材獲得競争が激化し、求職者が企業を選択する主導権を握るこの時代、改めて強調したいのは「採用における差別化要因は、商品やサービスではなく組織そのもの」だということです。

自社が他社と違う本質的な価値は何か――それは製品のスペックではなく、そこで働く人々・文化・ビジョンといった組織の有り様に表れます。

求職者はその企業が醸し出す雰囲気や理念、将来性を感じ取り、「自分に合うか」「ここで成長できるか」という観点で企業を選びます。まさに企業そのものが“商品”として選ばれる時代なのです。

したがって、経営者やCHRO、人材戦略を担う方々には、ぜひ「自社が選ばれる理由」の設計に注力いただきたいと思います。単に求人票を出すだけでは優秀層から選ばれません。

自社ならではの選ばれる理由=コアとなるブランド価値を明確に打ち出し、それを軸に採用活動を展開することが、最も再現性が高く持続的な採用手法となります。これは一朝一夕で構築できるものではありませんが、逆に一度確立してしまえば、景気や採用トレンドに左右されにくい強固なタレント獲得基盤となってくれるでしょう。

最後に、本稿で述べた採用ブランディングへの転換は、単なる採用マーケティング戦術の話に留まりません。近年注目される人的資本経営(Human Capital Management)の文脈においても極めて重要です。例えば国際規格のISO 30414(人的資本報告ガイドライン)でも企業文化やリーダーシップ、エンゲージメントといった定性的価値の測定が重視されています。採用ブランディングは、これら無形資産を磨き上げていくプロセスそのものです。

自社の価値観に共鳴する人材を集め育成することは、将来的なリーダーシップ・パイプラインの構築にも直結し、企業価値の向上につながります。

実際、「企業が求職者を選ぶのではなく、求職者が企業を選ぶ時代」においては、企業がいかに自社の魅力を伝えられるかが採用成功の鍵であると指摘されています。採用活動を単発の集客イベントではなく長期的なブランド構築と捉える視点が、これからの経営戦略には不可欠です。

「いい会社だから来てください」ではなく、「あなたにとってここがベストな会社である理由がここにあります」と語れるかどうか。

誰にどう響かせるかを設計できる企業こそが、激動の大転職時代において真に選ばれる存在となるでしょう。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ