KCJ GROUP 株式会社

こども達が世界に届けるひょうごの魅力~兵庫県とキッザニア ジャパンが挑戦!ミライのためにできること~

2025年09月11日

#兵庫県 #キッザニア #大阪関西万博 #OutofKidZania #地域連携

「兵庫県、最高!」と、ひょうごの魅力を万博会場で発表するこども達

兵庫県の多彩な魅力を、こども達が世界に発信する——。2025年開催の大阪・関西万博に向けて、兵庫県とKCJ GROUP 株式会社(以下 KCJ GROUP)が、タッグを組みました。その名も『兵庫県×Out of KidZania~ひょうごの魅力を届ける仕事~』(以下 イベント)。

兵庫県では、県内各地で「世界が持続可能な生活を遂げていくための多くのヒント」が秘められた多くの取り組みが営まれております。地域住民が主体となってそれらの営みを体験プログラムとして国内外へ発信する「ひょうごフィールドパビリオン」という取り組みを実施しており、本イベントでは、24名のこども達が「兵庫県万博推進局キッズ職員」となって、「ひょうごフィールドパビリオン」に関する仕事を実際に体験し、その体験を通して発見した県内各地の魅力を万博会場で世界に向けて発表することをゴールに活動しました。

今回は、兵庫県企画部万博推進局で本プロジェクトを担当する徳永氏(以下 兵庫県・徳永)と、国内のキッザニアを運営するKCJ GROUPで「Out of KidZania」を企画する林田氏(以下 KCJ・林田)に、企画の狙いや現場でのエピソード、そして未来への想いをうかがいました。

体験プログラムについて語る(左:林田氏、右:徳永氏)

なぜこどもが、ひょうごの魅力を発信?共同イベント誕生の背景

ーこのイベントを企画した経緯について教えてください。兵庫県が万博に向けて、こども達と一緒に「ひょうごの魅力発信」に挑むことになったのはなぜでしょうか?

(兵庫県・徳永):

兵庫県では、3年以上前から、大阪・関西万博に向けて県内の魅力を世界へ発信する「ひょうごフィールドパビリオン」に力を入れていました。同時に、兵庫県では、こども達が主体的に関わり大人がこどもと共創するプロジェクトを通して、こども達の成長を推進してきました。

県内に住む方々自らが兵庫県の魅力を紹介することで、多くの方に伝わるのではないかと思っていますが、私たちはその中でも、“未来を担うこども達”に着目しました。県内のこども達が自ら現地に足を運び、五感でひょうごの魅力を学び、それを大阪・関西万博の会場で広く伝えることができれば、きっと大人の心にも響く発信になるだろう。「こどもの目線でひょうごのいいところを伝えたい」——そんな想いから、この企画は生まれました。

兵庫県としての想いを語る徳永氏

ーキッザニアは、兵庫県の取り組みを知ってどう思われましたか?

(KCJ・林田):

兵庫県さまの取り組みを知って、キッザニアとしてもぜひご一緒したい!と強く感じました。KCJ GROUPは、「すべてのこども達に最高のエデュテインメント体験を提供し、豊かな未来社会の発展に貢献する」というパーパスを掲げており、体験を通じてこども達が生きる力を育むための機会を提供しています。兵庫県さまの取り組みは、こども達が主役となって楽しみながら学ぶ「エデュテインメント」という弊社のコンセプトとぴったり合致するだけでなく、さらにこども達が世界に向けて自ら発信する、というまさに新しいチャレンジとしてもワクワクしましたね。

こども達に体験してほしいプログラムについて語る林田氏

ーキッザニアといえば、通常は屋内施設の中で色々な仕事体験ができますが、「Out of KidZania」はどのような体験ができるのですか?

(KCJ・林田):

「Out of KidZania(アウトオブキッザニア)」は、その名のとおりキッザニアの街を飛び出して行う“よりリアルな”職業体験イベントです。実社会で本物の仕事を体験したり、実際にそこで働く方々の想いを直接聞いたりすることで、より深い学びや気づきが生まれます。これまでも全国各地で、その土地ならではの仕事や産業をこども達が体験する企画を実施してきましたが、行政と協働して万博で発信する企画は今回が初めてでした。兵庫県の皆さまと力を合わせて、こども達によりリアルでスケールの大きな学びの場を提供できると考えました。

現場で見えた工夫と発見 – こども達が挑戦した6つの仕事体験

ー実際、こども達はどのような「仕事体験」を重ねてきたのでしょうか?具体的なプログラム内容を教えてください。

(兵庫県・徳永):

兵庫県内に点在する“ひょうごフィールドパビリオン”認定プログラムを巡り、合計6つの仕事に挑戦しました。

例えば、丹波篠山市では伝統的な丹波焼の陶芸職人の仕事を体験しましたし、但馬地域では但馬牛に携わる仕事として牛舎でエサやりをしたり、但馬牛の体調の観察をしたり、血統書を作成したりしました。

丹波焼の陶芸職人の仕事体験するこども達

但馬牛に携わる仕事を体験するこども達

播磨地域のたつの市では醤油や味噌を仕込む醸造家の仕事、淡路島では名産の玉ねぎ農家の循環型農業の仕事、姫路市では能楽師の稽古に挑戦し、阪神間では明石海峡大橋のメンテナンス作業も行いました。

醸造家の仕事で「醤油」をつくるこども達

醸造家の仕事で「味噌」をつくるこども達

玉ねぎに関する仕事を体験するこども達と徳永氏

能楽師の仕事を体験するこども達

明石海峡大橋でメンテナンスの仕事を体験するこども達

こうして県内各地をまわり、それぞれの「兵庫ならではの仕事」を、こども達が実際に現地で体験しました。

(KCJ・林田):

どのプログラムも、こども達にとって新鮮な驚きと発見の連続でした。単に「楽しい」だけで終わらないように、それぞれの仕事の裏側や職人の想いが伝わるような体験内容を企画しました。

陶芸職人の仕事では、職人からうかがった「丹波焼は土づくりが大事」という言葉を元に、成形だけでなく、土を採取するところから体験してもらいました。実際に土を触ったこども達からは「気持ちいい~!!」「土は奥深いなって思った!」「職人の技術はすごい」といった声があがりました。

淡路島では、1月なのに暖かく、「暑い中この作業は大変」といった気づきや、水不足を解消するためのさまざまな方法を知り、「知恵と工夫がつまっている!」と、地域の人たちの工夫に驚いていました。その地域ならではの仕事を、各地域の気候を感じながら、職人の想いを聞き、五感をフルに使って学ぶ。そんな貴重な機会となりました。

丹波焼のもととなる土を採取するこども達

ーただ見て回るだけでなく、こども自身が実際に手を動かして体験することで、多くの学びがあったのですね。そうした学びをより深めるために、どんな工夫をされましたか?

(KCJ・林田):

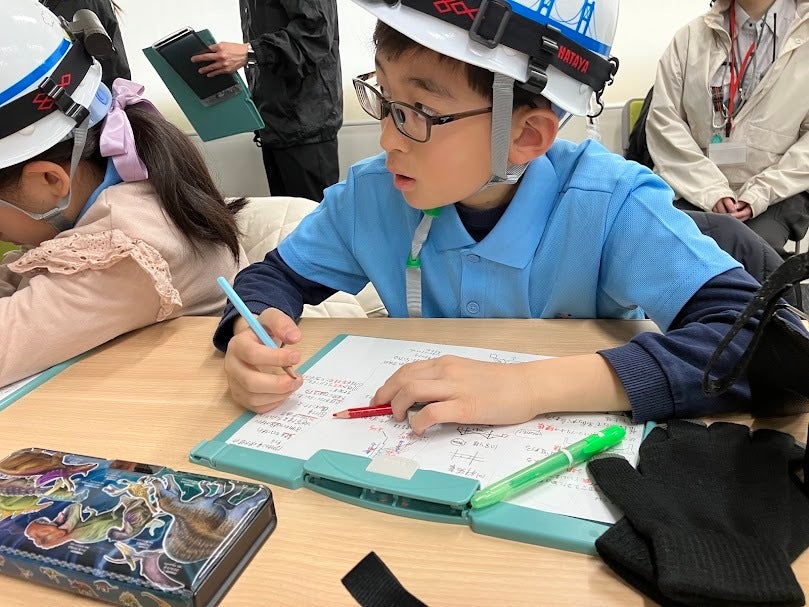

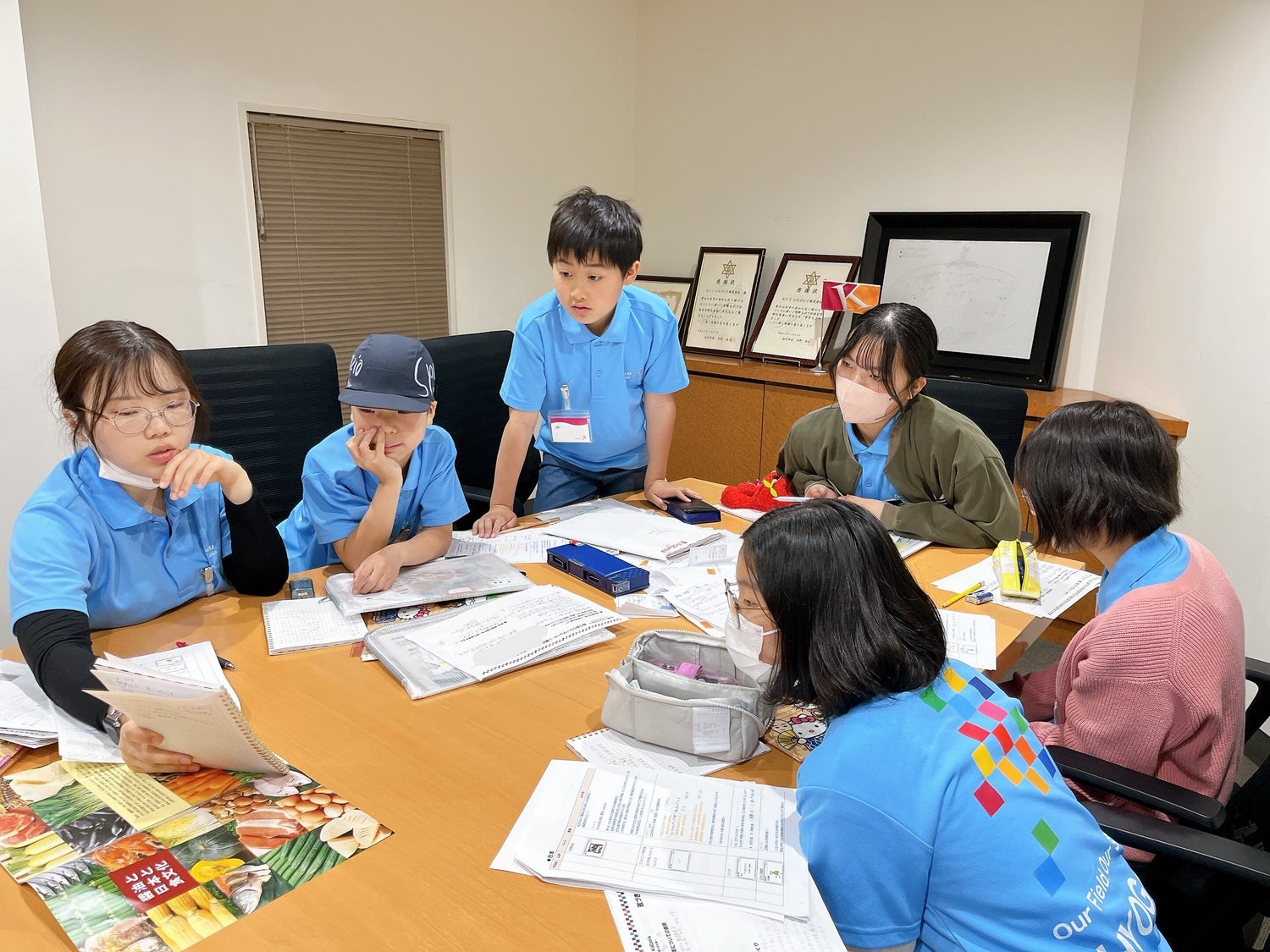

我々KCJ GROUPのスタッフが全行程に帯同し、こども達に寄り添い、彼らの気づきや学びを引き出しました。体験中は、職人の方々のお話をこども達がきちんと理解できるようサポートや、活動後には「何を感じましたか?」「どんな発見がありましたか?」「なぜそう思いましたか?」といった問いかけをするなど、振り返りの時間を設けました。それぞれのこども達の個性や感じ方を尊重し、一人ひとりの想いを大切に、否定せずに耳を傾けることを大切にしています。数ヶ月にわたる定期的な集まりでしたが、回を重ねるごとに、こども達が主体的に質問したりメモを取ったりするようになりました。最終的に、チームごとに体験内容をまとめて発表準備を行う過程では、こども達同士で活発に意見を出し合う場面も多く見られました。その熱心さと豊かな発想力に、私たち大人も学んだポイントがたくさんありました。

1日の体験内容について振り返る様子

(兵庫県・徳永):

こども達には毎回「発見したこと・驚いたこと」をノートに書き留めてもらっていました。回を追うごとに、その内容がどんどん具体的で深くなっていったのがとても印象的でした。玉ねぎ農家の体験では、「苗を等間隔に植えることが大事。だから甘くておいしい玉ねぎができる」と、一つひとつの作業に隠された意味を自分なりに発見していました。明石海峡大橋の体験では、「橋を守る人たちが湿度管理まで徹底しているなんて知らなかった。200年続く橋のために大事なことなんだ」といったことが綴られていて、その仕事に込められた想いを深く理解していました。一つひとつの体験が、こども達の中でしっかり“気づき”となり、そしてそこで働く人々の情熱や工夫を知る機会にもつながっていたのだと感じています。

気づいたことをメモするこども達

見えないところでの苦労 – 企画運営を支えた想い

ーそうした充実のプログラムですが、進める中でさまざまなご苦労もあったのでは?裏側でのエピソードを教えてください。

(兵庫県・徳永):

正直なところ、調整作業は簡単ではありませんでした。兵庫県は広く、雪が積もる地域もあれば強風で体験ができない場所などもあり、各フィールドパビリオンの担当者と日程や受け入れ人数、体験内容の詳細を詰める作業には苦戦しました。

まず、200以上ある候補プログラムの中から6つに絞る際も、こども達の学びと万博での発表につながるかを基準に、ひょうご五国を回る行程や移動時間を考慮しながら林田さんと何度もオンラインで打ち合わせを重ねました。さらに、絞ったプログラムを受け入れてもらえるか、先方ともオンラインや現地で綿密な調整を繰り返しました。

例えば、玉ねぎ農家では「時期的に可能な作業は何か」「安全面の担保はどうするか」を細かく確認しました。また、但馬牛の飼育現場では「24名同時に受け入れる方法」「その時期にできる作業は何か」などの点について、時間をかけて話し合いました。

幸い、大きなトラブルもなく全日程を終えられましたが、これは陰で支えてくださった各現場の受け入れ先の皆さまや、行程の調整を担ってくださった旅行会社(バス会社)の協力あってこそです。県と企業、そして地域の方々が一丸となって初めて実現できたイベントだと痛感しています。

(KCJ・林田):

そうですね、締め切り間近まで検討したり交渉したりするほど調整は本当に大変でしたが、こども達の気づきを最大限に引き出すためだと思うと、決まっていくたびにワクワクしていました。

仕事内容を企画する時は、仕事内容の背景、地域の特色や歴史、そして最も伝えたいメッセージを深く理解する必要があるため、私自身が何度も現地に足を運び、職人の方々から直接お話をうかがいました。そうして得た内容を事前資料やワークシート、当日の体験内容へと落とし込んでいき、準備を徹底することを心がけました。

体験を受け入れてくださった職人の方々は、ご自身の仕事に強い誇りを持たれていたのが印象的でした。「こども達にこれを体験してほしい」「うちのすごさはこれだ!」という熱い想いを、できる限りプログラムに反映させるため、「この内容で想いが伝わるか?」「こどもは何を感じるか?」など、徳永さんはじめ、兵庫県職員や職人の方々とぎりぎりまで何時間もかけて打ち合わせを行いました。

また、こども達が安心して、興味をもって体験に臨める環境を整えることが大前提です。事前にこどもが仕事について興味をもてるような事前ワークシートを作成し、こども達が興味を深める工夫を凝らしました。

さらに、体験後には、KCJ GROUPのスタッフで何度もミーティングを重ね、こども達一人ひとりの特徴や体験時の発言などを共有し、こども達へのより良い声かけやこどもの気づきを引き出す方法を模索しました。

KCJ GROUPのスタッフMTGの様子

そして、体験して終わりではありません。今回のこども達のミッションは、兵庫県万博推進局のキッズ職員として、体験して感じたひょうごの魅力を自分たちの言葉で発信することです。こども達のモチベーションを維持し、体験で得た気づきを忘れないようにするため、体験後にはこども達に振り返りワークシートを記入してもらいました。体験で気づいたことや、印象に残った職人の方々のことばを記録することで、こども達の記憶を定着させるようにしました。

こうした綿密なインプット設計があったからこそ、発表資料を作成する時には、こども達の中から、学びや伝えたいメッセージがどんどん意見として出てきたのだと思います。

こども自身の変化や成長について、特に印象に残っていることはありますか?

(KCJ・林田):

最初は少し緊張気味だった子も、回を重ねるごとに表情がどんどんいきいきとしてきたのが印象的でした。いろいろな経験をして、興味が深まり、自発的に「もっと知りたい!」という気持ちが増えていったのだと思います。

また、最初は意見が食い違ってこども同士でぶつかることもありましたが、ひとつのゴールに向かってお互いが意見を交わす中で、24人というチーム全体の絆がどんどん深まっていきました。年齢や学校が違う子同士が互いに教え合ったり、励まし合ったりする姿に胸が熱くなりましたね。こども達の順応性や吸収力には毎回驚かされました。

体験を通してこども達は、本当にいろいろなことを感じていたようで、最後のレポートに、「他人を喜ばせたり楽しませたりすることを目標に行動できる人になりたい」と記すこどもや、「買ってくれる人のことを考えて作っている」という職人の言葉から、「買ってくれる人のことを考えるように、しゃべっているときにその言葉を使ったらどんな気持ちになるか考えてしゃべりたい」と記すこどもなど、体験を自分ごとに置き換えて自身の目標につなげるこども達の姿がみられました。

今回のイベントを通じて、なぜそれをするのか、どういった想いでそれに取り組んでいるのか、だれのためにやるのか、といった理由や目的をしっかり伝えることの大切さを、私たち企画運営側も改めて気づかされました。

発表に向けて意見を交わすこども達

(兵庫県・徳永):

そうですね。こども達の反応や回を追うごとに見える変化には、目を見張るものがありましたし、「そう感じたのか」「なるほど、その視点もあるか」のように、こども達のいろいろな視点や感性に驚くことも多かったです。また、嬉しいことに、地域の職人さんや専門家の方々からは、「こども達の素直な反応に、こちらの方がハッとさせられたよ」といった声をたくさんいただきました。なかには、「未来の後継者ができたみたいだ」と言ってくださる方もいて、地域の皆さまにとっても、未来に希望を感じる機会になったのだと感じます。

多くの苦労もありましたが、こども達と地域の大人たち双方にとって、忘れられない大切な財産になったのではないでしょうか。

万博からその先へ – 広がるこども達の未来と地域の願い

ーそしていよいよ集大成として、万博の会場でこども達が発表を行うわけですね。この発表ではどんなことが行われ、今後に向けてどのような展望をお持ちでしょうか?

(兵庫県・徳永):

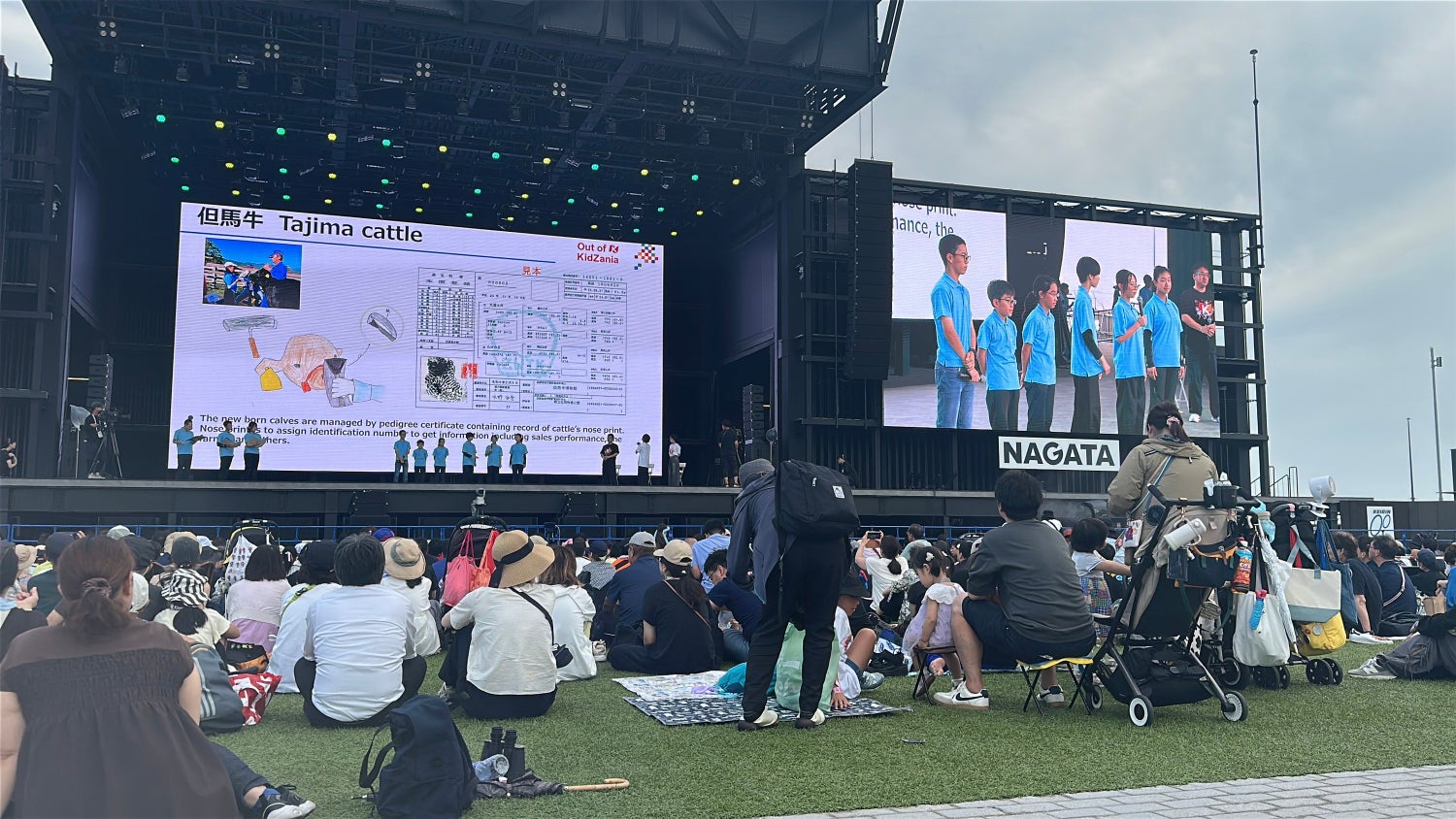

万博会場での発表は、このイベントのまさにクライマックスでした。こども達は、関西パビリオン多目的エリアのステージにて、自分たちが体験して気づいたひょうごの魅力をスライドやパネルにまとめてプレゼンテーションしました。私も客席で見守っていましたが、緊張しながらもしっかりと自分の言葉でひょうごの魅力を一生懸命に語る姿に感動しましたね。

大勢の観客を前に、精一杯の笑顔と声で語りかける姿はとても頼もしく、発表後には割れんばかりの拍手が送られました。この経験は、こども達にとって大きな自信となったと同時に、見守る側の私たち大人にも感動と希望を与えてくれました。

大勢の観客を前に、クイズを出して観客にひょうごの魅力を伝えるこども達

実は発表の機会は2回あり、最後は万博会場最大級の大きさを誇るEXPOアリーナ「Matsuri」での発表だったんですが、1回目の発表の反省点を振り返りながら、大勢の観客を前に堂々と発表しているこども達の姿をステージ袖で見て、泣きそうでした。

発表を終えたこども達の表情には、大きな達成感と自信が満ち溢れていました。彼らが将来、地元兵庫の魅力を語れる立派な大人に成長してくれたら嬉しいですし、この貴重な経験が、彼らの進路選択や将来の夢にも良い影響を与えてくれるといいなと願っています。

(KCJ・林田):

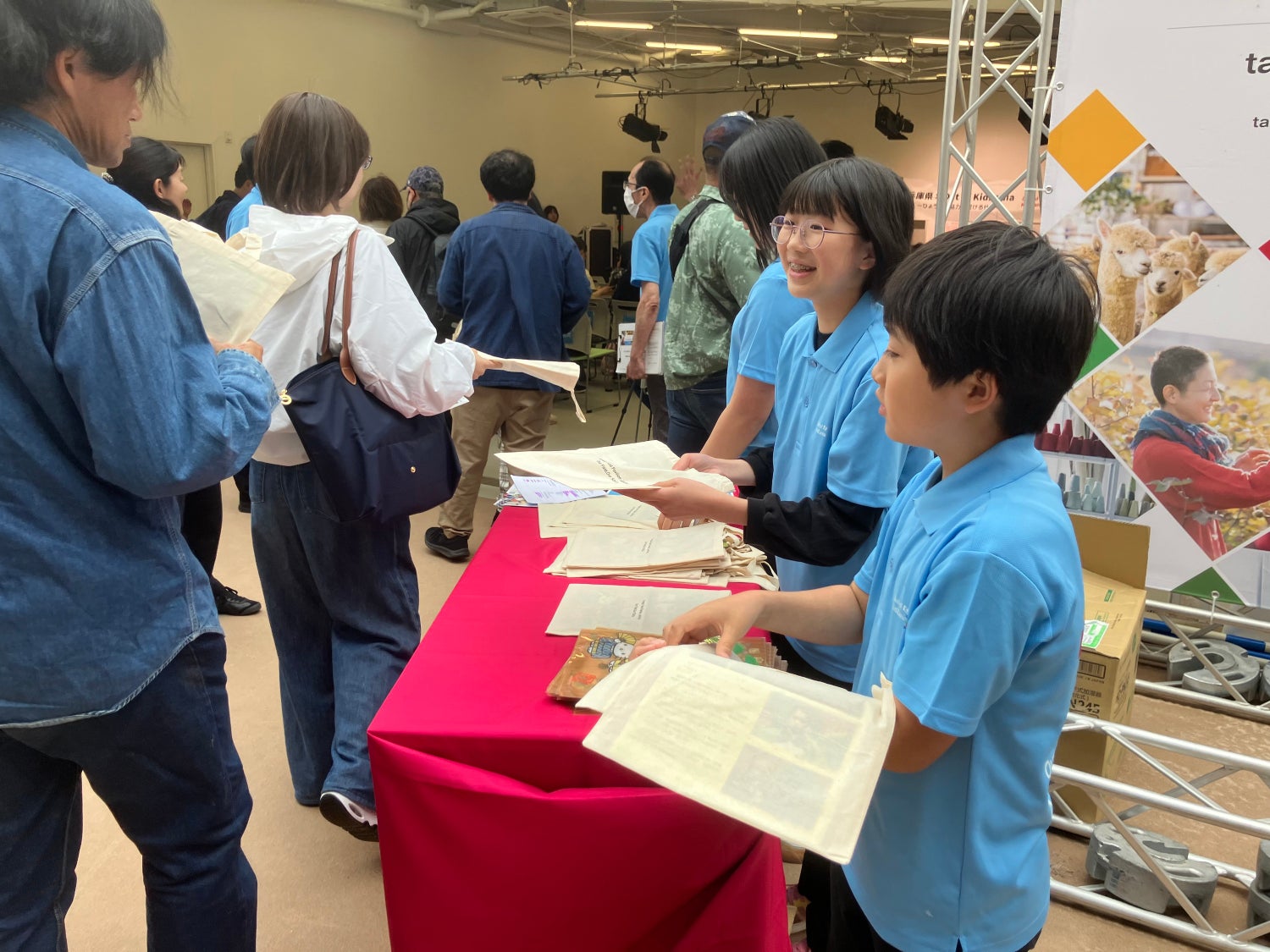

万博での発表は、見た人が「兵庫県に行ってみたい!」と思えるように、観客のことを考えた発表になるように、こども達で意見を出し合いました。クイズにして発表し、劇やジェスチャーを盛り込み、こども達が描いたイラストを入れるなど、観客が楽しみながら兵庫県について知ることができる内容に仕上げました。

今回の仕事体験でお世話になった職人さんのように、こども達自身が発表の場も楽しんでいたように思います。「観客がうなずいてくれていたから、魅力が伝わったと思う」「外国人にも声かけた」と、兵庫県のキッズ職員としての役割を堂々と果たしていて、とても頼もしかったです。

発表中にセリフを言い間違えてしまって「しまった!」という表情をしている子に、同じ班の子が「大丈夫だよ」と優しくフォローしたり、観客を呼び込むときに苦戦している子を、仲間が助けたりするなど、相手を想う気持ちや協調性が育まれていることにも、胸が熱くなりました。

最後のステージでは、徳永さんのおっしゃる通り、ステージに向かうこども達の姿が頼もしくて、それだけで私も泣きそうでした。終わったあとのこども達の充実した表情が、忘れられません。また、最後の感想では、「この活動でひょうごの魅力は職人の気持ちということがわかった。ひょうごのことがもっと好きになった」「私は人前に出ることが苦手だったけど、今回の活動を通して苦手が改善できた。これからも苦手なことに挑戦していこうと思う」という声もあがりました。

仲間と協力して、発表会場に観客を呼び込むこども達

今回培われた好奇心やチャレンジ精神、思いやり、そして地元愛を、ぜひ今後も大切にしてほしいですね。キッザニアとしても、今後もこうした地域連携のプログラムを続けていきたいと考えています。こども達が地域を知り、世界へ発信し、さらに成長していく——そんなサイクルが全国各地で生まれれば素晴らしいですし、私たちも全力でサポートしていきたいです。

万博会場最大級のEXPOアリーナ「Matsuri」にて

ーでは最後に、一言ずつメッセージをお願いします。

(兵庫県・徳永):

はい。今回のプロジェクトを通じて、私自身も「こどもの可能性は無限大だ」ということを改めて感じました。地域の魅力を伝えるのに年齢は関係ありません。こども達の純粋な視点だからこそ心に響くものがありますし、その声が未来の地域づくりにつながっていくと信じています。

この記事を読んでくださった自治体職員の方々や保護者の皆さまにも、ぜひこども達の力を信じ、いろいろな場で活躍できる機会を与えていただければと思います。一緒に未来を支えていきましょう。

(KCJ・林田):

こどもは社会の宝であり、未来そのものです。私たち大人が学びや気づきの環境を整え、こども達の声に耳を傾け真剣に向き合うことが大切だと思っています。

今回参加してくれたこども達がそうであったように、誰もが最初は「知らない世界」に飛び込む勇気が必要ですが、そこで得た学びは必ず自分の力になります。「失敗しても大丈夫、挑戦してごらん」と優しく見守りながらサポートするのが私たち大人の役目ではないでしょうか。

これからもキッザニアは、こども達の気づきを大切にし、そしてこども達の挑戦を応援し続けます。一緒に明るい未来を創っていきましょう。

ミライを担うこども達と、それを支える大人たち

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ