戸田建設株式会社

戸田建設、2026年1月に長崎県五島市沖で「浮体式洋上風力発電所」を本格稼働へ

2025年09月29日

持続可能な社会を目指すうえで、「再生可能エネルギー」は重要なテーマの1つで、国や地域ごとの特性を最大限に生かしながら、世界中で様々な発電システムが検討されています。海の上に風車を設置し、風の力で電気を作る洋上風力発電は、周囲を海に囲まれ世界6位の海洋面積(約447万㎢)を持つ日本にとって再生可能エネルギーの主力電源の1つとして期待されています。こうした中、戸田建設株式会社(社長:大谷清介)は、浮体式洋上風力発電事業に取り組んでいます。

2026年1月に運転開始予定の「五島洋上ウィンドファーム」やこれまでの取組みなどについて、本事業を担当する浮体式洋上風力発電事業推進部長 牛上敬に聞きました。

世界が注目する、日本の海洋環境に適した画期的な洋上発電システム

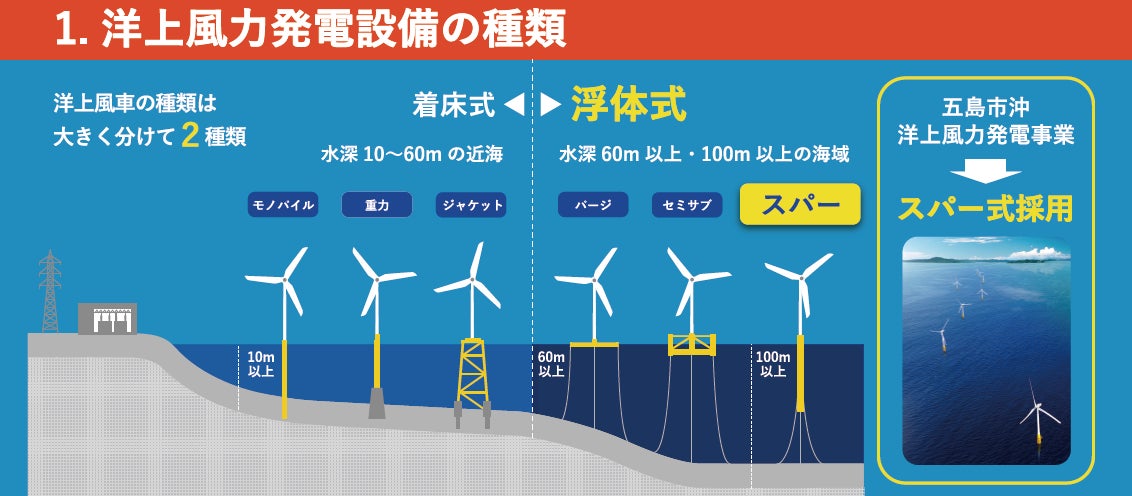

洋上風力発電では、海底に支柱を立てて風車を設置する「着床式」が先行し、すでに世界でも主流になっています。しかし、着床式では水深約60m以下の浅い海にしか設置できないという制約があります。日本周辺の海は浅瀬が少なく、台風や地震のような自然災害も多くあります。このため日本に於いて「浮体式」は大きなポテンシャルがあると言われています。海底に基礎を設置せず、海に浮かべる「浮体式」は、支柱が届かない深い海にも設置できることに加え、海岸線から離れて沖へ設置するため強い風が吹いていることが多く、発電にも有利に働きます。

洋上風力発電設備の主な種類

そこで戸田建設は、京都大学(当時)と共同で「ハイブリッドスパー型」と呼ばれる新しい浮体式洋上風力発電設備を開発しました。ハイブリッドスパー型はコンクリートと鋼で作った巨大な円筒形の浮体構造物を、釣りで使用するウキのような形で垂直に海に浮かべ、その上に、発電に使う風車とタワーを設置し、浮体構造物全体を3本の長い鎖で海底につなぎ、流れていかないように固定します。シンプルな構造なので、標準化や量産化、低コスト化に有利な上、深い海に適し台風にも強く、地震の影響を受けにくいため、深い海に囲まれた日本の海洋環境に向く画期的な洋上発電設備として、世界の注目を集めています。

2018年に成立した「再エネ海域利用法」に基づき、国内初のチャレンジとして、長崎県五島市の海で「五島市沖洋上風力発電事業」を進めています。戸田建設はENEOSリニューアブル・エナジー、大阪ガス、INPEX、関西電力、中部電力との共同出資により、五島フローティングウィンドファーム合同会社(長崎県五島市)を設立し、2022年8月から海上での工事をスタートしました。

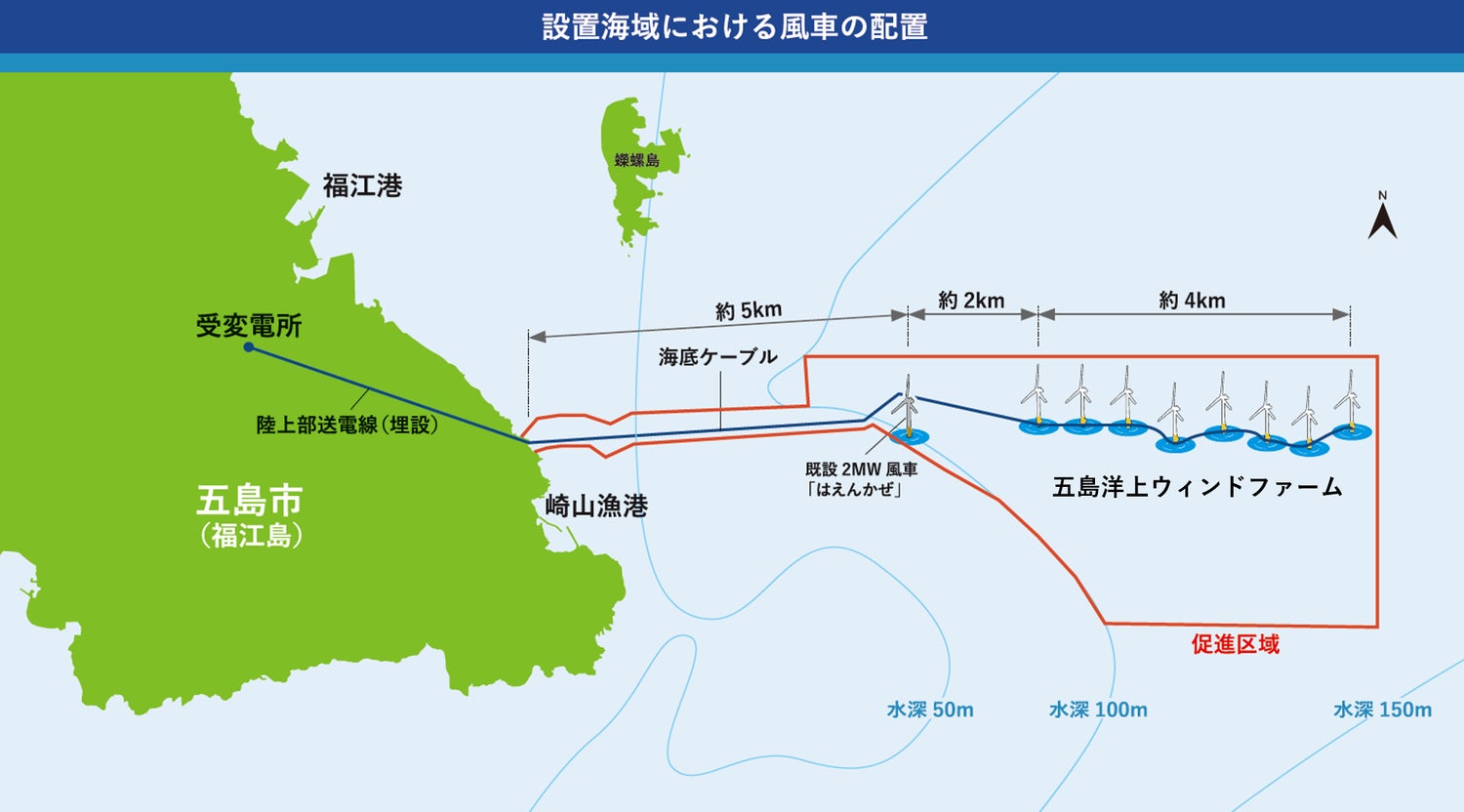

五島市の福江島から7kmほど離れた沖合いに、ハイブリッドスパー型の洋上風力発電設備を4kmにわたって8基浮かべ、その設備全体を「五島洋上ウィンドファーム」と名付けました。

「五島洋上ウィンドファーム」の風車の配置図

促進区域では既に8基の設置が完了しています。今年中に、試運転や各種試験を実施し、2026年1月に発電を始める計画です。ここで発電した電気は、九州電力の送電設備を通じて五島市の住民に供給されます。

地元と連携して事業を進め、地域活性化につなげる

「最大のポイントは、環境省の実証事業の経験・実績をもとに、五島市内の地域社会と連携しながら進めていることです」と牛上は話します。

戸田建設株式会社

浮体式洋上風力発電事業推進部長

牛上 敬

連携の形は様々です。小規模試験機の設置から始まり、実証事業では、同浮体式洋上風力発電設備を設置したことによる漁業や生態系への影響、騒音の懸念などについて、地元の漁業協同組合や漁業関係者の意見を聞きながら調査を行い段階的に検証するなどの方法により、周辺関係者の理解醸成を進めてきました。また、浮体の部材の多くは、五島市や長崎県内で現地調達し、地元の建設会社や造船所が参画しています。浮体建造ヤードの設置、浮体構造の建造、生コンクリートの調達、運転管理への参画なども地域企業と一緒に進めることで地域活性化につながっています。

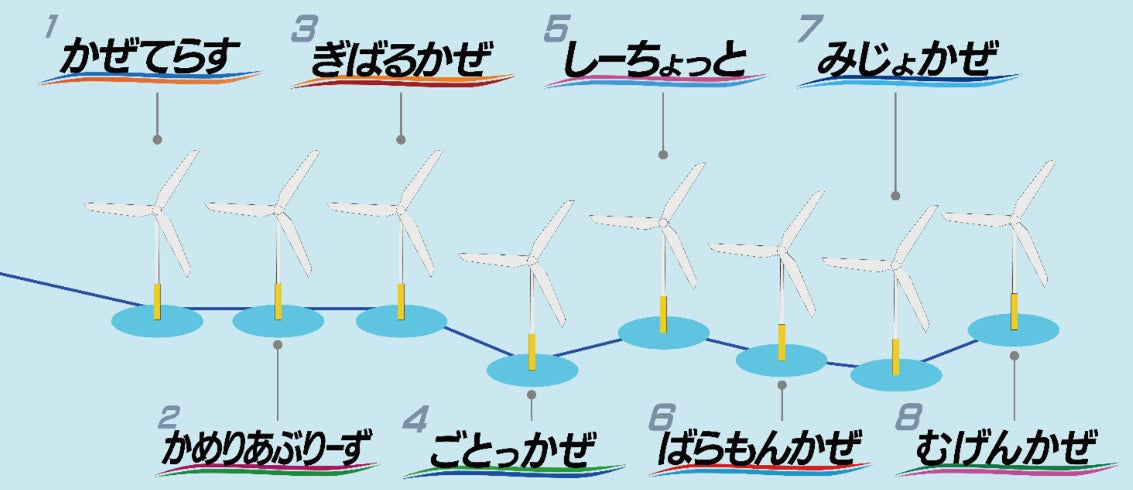

浮体式洋上風力発電設備は、船舶安全法上、船舶として扱われるため、船名が必要になります。本事業では、「かぜてらす」「かめりあぶりーず」「ぎばるかぜ」など、8基の風車の名称はすべて五島市と新上五島町の小中学生による公募で命名されました。

地元の小中学生により命名された8基の風車

「300件近い応募の中から、子どもならではの感性と希望が感じられるユニークな名前に決まりました。地元の豊かな自然や文化をイメージしつつ、風のエネルギーを象徴するようなものになっています」(牛上)。五島市には大学や大きな産業がなく、高校を卒業すると地元を離れてしまう若者が多いため、自分たちの名付けた風車が海に浮かぶことで、地元を離れた後も、地元に思いを馳せてほしいという願いが込められています。

五島市沖洋上風力発電事業は、こうした地元との信頼関係を基に進められており、事業の価値を地域社会と共有し、共生によって再生可能エネルギーを実現するモデルケースとして注目を集めています。

シンプルな構造と工法で負担を減らし、低コスト化を目指す

五島市の建設会社が参画して設置された下大津町浮体建造ヤードで、ハイブリッドスパーの浮体構造部分を建造しました。直径が7.8mあるコンクリート製の巨大なリングを複数つくって接合したコンクリート浮体部に、鋼製の浮体部やタワーを結合すると、全長約130mの巨大な浮体構造が完成します。ほとんどの作業を現地で行うため、特殊な技術や道具が要らないシンプルな構造になるように設計を工夫しました。

五島市の建設会社が参画して設置された下大津町浮体建造ヤード

浮体構造を海へ運ぶ方法にも、独自の技術が使われており、「FLOAT RAISER(フロートレイザー)」と呼ばれる全長110mの半潜水型スパッド台船に浮体構造を載せ、波のおだやかな海域まで運びます。

FLOAT RAISER(フロートレイザー)

重量約2600tの浮体を架台ごと特殊な車両でフロートレイザーに搭載し、島に囲まれた穏やかな組立海域まで運ぶ。

組立海域でフロートレイザーの中に海水を注入すると、フロートレイザーの甲板内が重くなって海中に沈み、浮体構造だけが海面に浮いた状態になります。それをフロートレイザーから引き離し(フロートオフ)、浮体内部にポンプで海水を注入すると、中空の下部浮体がどんどん重くなり、重さのバランスによって浮体構造全体が、釣りで使うウキのように立ち上がってきます。浮体構造が垂直に立ったら、その上にナセルとブレードを設置して風車が完成です。

浮体を浮上・進水(フロートオフ)・風車の設置を行うまでの様子

完成した浮体式洋上風力発電設備は自然に海に浮いた状態となり、強風や高波によって傾いても、重さのバランスによって「起き上がり小法師」のように自然に元の状態に戻ります。これを目的地まで船で曳航し、指定場所に着いたら、係留用の長い鎖で海底に固定します。

戸田建設の技術チームが考案したこの工法は、世界的にも極めて珍しいものです。スパー型の浮体構造は円筒形で長く、ある程度の水深を有する海域が必要となります。よって、出来るだけ陸上で浮体を構築する工程を増やし、組立海域での作業を少なくすることが重要です。

浮体建造ヤードでは、長崎県内や五島市内で部材を調達・建造し、浮体のコンクリート部と鋼製部およびタワーを接続するところまで実施します。また、海上で重量物を吊り上げるクレーン作業は施工精度や安全性において難易度が高く、コストにも影響が大きいことから、浮体を海に浮かべる作業においては、先に示した半潜水型台船(フロートレイザー)を利用した方法を採用しています。

これらの工夫は、地元関係者との連携により実現したもので、低コストや量産化が期待できる工法です。

「世界の洋上風力発電設備の規模は、年々大型化しています。今回のシステムは1基の出力が2.1MWですが、世界の主流はすでに15MWに移っており、その先20MWも視野に入っています」(牛上)。世界の潮流は大型化へまっしぐらのようですがその潮流をしっかりと把握しながらも、日本の海洋環境に合った方向性を模索しつつ日本にとって本当に良い方法は何かを考え、実現していきたいと考えています。

◆関連リンク◆

五島市沖浮体式洋上風力発電事業

https://www.toda.co.jp/business/ecology/special/

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ