株式会社メンバーズ メンバーズデータアドベンチャーカンパニー

メンバーの生成AI活用レベルを高めることで常駐業務を効率化・高度化。顧客への提供価値を高めるメンバーズデータアドベンチャーの取り組み。

2025年09月30日

株式会社メンバーズ メンバーズデータアドベンチャーカンパニー(以下「データアドベンチャー」)では、データ領域プロフェッショナルの客先常駐サービスを提供しています。

弊社がいかにして生成AIの活用レベルを高め、顧客への提供価値を向上させているのか。今回は、社内の生成AI活用プロジェクトを担当しているデータストラテジストの山本さんに話を伺いながら、その取り組みを紹介します。

インタビュイー

山本 和音

データストラテジストとして、企業のデータ基盤整備から業務改善までを一貫して支援。ビッグデータ解析、レポーティング、自動化ツール開発を通じて、現場の意思決定と業務効率化を推進。近年は生成AIの業務適用に注力し、データ利活用の新たな可能性を探求している。

執筆記事

なぜ今、DXは“内製化”が鍵なのか?ベンダーロックインを脱して競争優位を築く方法(2025年6月30日投稿)

生成AIによる業務効率化と活用事例集(2025年3月31日発刊)

2023年。生成AI活用プロジェクトは、「活用率の向上」から始まった。

データアドベンチャーの生成AI活用プロジェクトがはじまったのは2023年11月。「みんなで使おう生成AI」というキャッチーなスローガンで、まずは全社員が一度は使っている状態を目指しました。

生成AIプロジェクトは2023年11月度の帰社会(全社員が参加する会)で発表された。

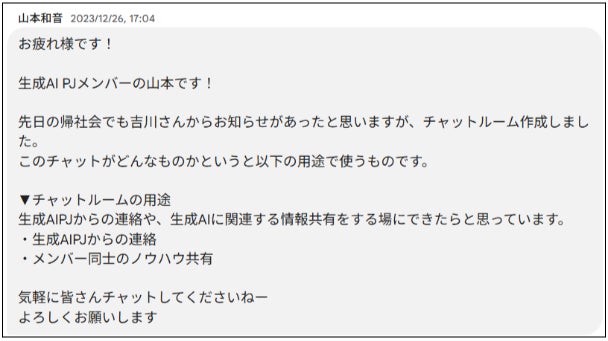

2023年12月には生成AIに関する社内チャットを立ち上げ、セキュリティ上業務での使用許可が出ているGemini(当時はBard)の導入手順を発信。活用Tipsも用意することで「まず使ってみること」を促しました。

山本さんによるチャット作成のお知らせ。その後、複数名からのTips投稿が続いている。

普段は各自の常駐先で業務をしているメンバーにとって、チャットは気軽に参加できるナレッジシェアの場所でした。

実際に生成AIを使ってみた方から使用実績を収集することで、使用率やTipsを把握。その後も帰社会での情報発信やデモンストレーション、勉強会の開催などに取り組み、2024年2月には全社員の90%が生成AIを活用している状態になりました。

【プレスリリース】全社員の約90%が生成AIを業務で活用! 常駐サービスにおける顧客提供価値の向上を目指して -データ活用領域における生成AI活用促進プロジェクト-

「活用率の向上」から「活用レベルの向上」へ。現場から生まれた生成AI活用の推進

より一層の浸透を目指すため、メンバーの活用状況を定期的にアンケートで確認する取り組みが始まりました。この取り組みの目的は、活用を妨げているボトルネックを把握し、具体的な施策に繋げることでした。

山本さん「クライアント先でも生成AIが使える環境が増えたことで、“高度な活用”の段階に入っていることが確認できました。特に、プロンプトエンジニアリングの観点での啓蒙が必要な段階になっていると認識しました」

この結果を受け、メンバー一人ひとりの生成AI活用レベル向上を促すための施策が始動しました。

まず着手したのは、メンバーがすぐに活用できる「生成AI実践ガイド」の作成です。このガイドは、アンケートで集まった他職種の具体的な活用方法を参考に、実際に業務で使えるノウハウを蓄積して作り上げていきます。

帰社会で作成中のガイドを一部紹介するなど、情報共有と啓蒙を並行して行うことで、メンバーの関心と活用を促しています。

以下に取り組みをまとめます。

- まずは小さく始める

「全員が一度は使う」というゴールを最初に設定したことで、社内にハードルを作らず始めることができました。

- ナレッジ共有の場を作る

チャットやSlackチャンネルで「AI活用Tips」を集める仕組みを用意することで、自然と知見が広がりました。

- 利用状況を可視化する

定期的にアンケートをとって「誰がどのように使っているか」を把握することが、更なる活用促進につながっています。

生成AI活用がもたらす、顧客への提供価値の向上

メンバーの生成AI活用レベルが向上することで、どのような効果が生まれるのでしょうか。

最大の効果は、業務の効率化と品質向上です。

山本さん「生成AIを活用することで、自分で動く時間が減り、余裕が生まれます。早く、ある程度の質を担保できるので、残業を減らし、その分クリエイティブな作業や、依頼された以上の価値提供に時間を割くことができます」

また、会社全体の生産性向上にも貢献しています。

山本さん 「骨子作りやアイデア出しなど、プロフェッショナルが本来注力すべきコアな部分の質が上がり、結果として1.5〜2人分の成果が出せるようになります。よってクライアントの支援体制としても、チームの人数を削減しながらも、アウトプットの質を維持、向上させることができます」

もちろん、生成AIは完璧なツールではありません。最終的な確認や修正、そしてコードの最終的なチェックは専門家であるメンバーが担う必要があります。しかし、生成AIを駆使することで作業行程が短縮され、メンバーはより高度な業務に集中し、顧客への提供価値を高められるようになります。

今後の展望:エンジニア、アナリスト、サイエンティスト…職種特有の事例の蓄積とノウハウの共有で生成AI活用の高度化へ

本プロジェクトは今後、アンケートの結果を基にした勉強会の開催や、実際の活用事例を蓄積していくフェーズに入ります。

山本さん「今後はデータアナリストも含めて、ケーススタディを蓄積していきたいです。ノウハウを貯めることで、メンバーがもっと気軽に生成AIの活用度を高められるようにしたいと考えています。実務で活用されている事例を見せることで、『自分たちもやってみよう』という安心感が生まれ、活用がさらに促進されるはずです。」

たとえば、データエンジニアであればSQLのコード修正・生成などの作業において、生成AIを用いたコードレビューやテスト設計の効率化、自動ドキュメント生成への発展が期待できます。

データサイエンティストであれば、分析コードやアルゴリズムの検討、モデル検証の加速化に生成AIを用いて実験設計支援やハイパーパラメータ探索の効率化が見込めます。

この取り組みは、単なる社内効率化にとどまりません。DAのデータプロフェッショナル一人ひとりのケイパビリティが向上することで、クライアントへの提供価値も高まります。DAは、顧客の課題解決を加速させるためのデータプロフェッショナル集団として、今後も生成AIの積極的な活用とノウハウの蓄積を進めていきます。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ