霧島酒造株式会社

発売2年で累計42万本突破の「KIRISHIMA No.8」と、28年間愛され続ける「黒霧島」。霧島酒造・新社長が明かす、第四次焼酎ブームの新潮流とは。

2025年10月01日

消費者の嗜好が多様化する中、アルコール市場ではフルーティーな缶チューハイやクラフトビールなどが広がり、同時にカロリーや糖質を抑えた健康志向も大きな流れとなっている。この中で、新たな香味を持つ本格焼酎が注目を集め、「第四次焼酎ブーム」の到来がささやかれている。

この市場の変化を、霧島酒造はどう捉え、未来へどう繋げていくのか。創業110周年を目前にした2025年、29年ぶりの社長交代で4代目に就任したのは、芋焼酎ブームの熱気を現場の最前線で経験してきた江夏邦威(えなつ・くにたけ)。製造から営業、経営計画までを知る江夏が、その半生を振り返りながら、焼酎の未来を語る。

■変革の時代に受け継いだバトン

霧島酒造は、1916年に宮崎県都城(みやこのじょう)市で創業。2000年代の芋焼酎ブームを背景に、「黒霧島」の全国展開を成功させた。1996年に就任した3代目社長(現・会長)の江夏順行は、都城盆地の地下水『霧島裂罅水(きりしまれっかすい)』にこだわり、地元で工場を2拠点から5拠点へと拡大。九州産の原材料にこだわった焼酎づくりなど重要な意思決定を行ない、売上は80億円から500億円を超える規模へ拡大 、社員数も約3倍と大きく成長させた。

「創業110周年を前に、4代目としてバトンを受け継いだことに大きな責任を感じています。焼酎市場が成熟期に入り、売り上げが伸びにくくなっている中で、どういう経営をすればよいのか、どんなビジョンを社員に示せばよいのかをずっと考えてきました」

江夏が見据えるのは、過去の資産を活かしながら、未来にふさわしい焼酎文化を創造することだ。

「私が入社した当時はベテラン社員が多かったですが、今の平均年齢は34歳と非常に若い。優秀な若い社員がたくさんいます。彼らが本領を発揮できる環境を整えていかなければいけないと考えています」

■“芋臭い”と敬遠されていた時代を変えた、黒霧島の挑戦。

「私が地元宮崎を離れ大学生時代を東京で過ごしていた1990年代後半頃、世間では鹿児島県を中心とした芋焼酎の希少な銘柄が“幻の焼酎” として注目を集め、焼酎バーがオープンするなどの新たなブームの兆しが見えていました。しかし、飲み会などでは芋焼酎は“芋臭い”という一点でまだまだ敬遠されているのが現状でした。いつかこのイメージを覆したいと思ったのを覚えています」

2000年代初頭、第三次焼酎ブームが訪れる直前の空気感を、江夏は肌で知っている。

それ以前にも、二度の焼酎ブームがあった。1970年代の第一次焼酎ブームでは、お湯割りCMなどをきっかけに芋焼酎が人気となり、1980年代の第二次焼酎ブームは飲みやすい麦焼酎が市場を席巻した。大学生の江夏が目の当たりにしたのは、それらのブームを経てなお残る、芋焼酎への厳しいイメージだったのである。

そうした状況を劇的に変えたのが、1998年に発売された「黒霧島」だった。

「当時は“芋・麦・米”とカテゴリーで注文されるのが一般的でしたが、私たちはまずは「黒麹」というカテゴリーを認識してもらい、その中でも『黒霧島』と銘柄で指名してもらえる焼酎にしたいという強い想いがありました」

時代の風を掴んだ、食中酒としての価値

黒霧島の成功の裏には、時代の変化を捉える戦略と、現場の泥臭いまでの情熱があった。

まず、日本の食生活が肉食化し、より味の濃い料理が好まれるようになったこと。黒霧島が持つキレのある後味と、トロッとした甘みは、食事を邪魔せず、食事をさらにおいしくするという、食中酒としての新たなポジションを確立した。

そしてもう一つが、社会全体に広がった健康志向の波である。焼酎が持つ糖質ゼロ・プリン体ゼロという特性に加え、「黒い食品は体に良い」というイメージも追い風となった。

「追い風はありましたが、ただ待っていたわけではありません。特に当時焼酎の消費量が日本一だった福岡で、突破口を開くことを目指して、全社一丸となって取り組みました。今では考えられませんが、福岡支店の社員が中心になって、まだ夜も明けきらない早朝の駅前で、通勤する方々に100mlのペットボトル商品を一つひとつ手渡し、アンケートを回収して、それをきっかけに企業訪問を行ったり…。正月には福岡の櫛田神社で焼酎の振る舞いもしました。そういった地道な活動を、社内はものすごい熱気に溢れながらやっていました。あの熱気こそが、私たちの原点だと感じます」

このような活動が実を結び、麦焼酎がメインだった福岡における黒霧島の売上は、地元宮崎を超えるほどに急成長。その実績を見た全国の卸から問い合わせが相次ぎ、そこから一気に全国へ広がっていった。

現場の情熱と時代の潮流ががっちりと噛み合い、「黒霧島」は焼酎の歴史を変える一本となったのである。

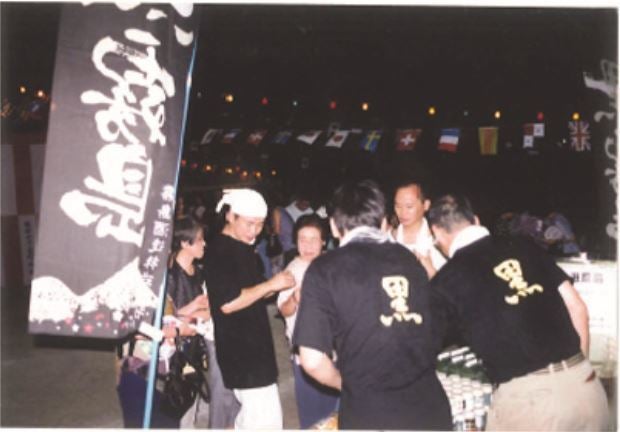

各地のイベントで「黒霧島」の普及に奔走した「黒キリ隊」

■「黒霧島」のその先へ。今に続く挑戦の系譜「赤霧島」と「茜霧島」。

黒霧島の成功に甘んじることなく、霧島酒造の焼酎の可能性を広げる挑戦は続いた。象徴されるのが2003年の「赤霧島」と2014年の「茜霧島」発売だ。そのどちらもが、黒霧島に使用されているさつまいも「黄金千貫(コガネセンガン)」とは違う品種のさつまいもでの開発だった。

赤霧島に使用された「紫優(ムラサキマサリ)」(左)

茜霧島に使用された「玉茜(タマアカネ)」(右)

2003年の「赤霧島」誕生に至るまでに、何種類ものさつまいもが試され、最終的に「紫優(ムラサキマサリ)」を用いた開発に成功するまで、実に10年以上もの歳月がかかった。専門家からは「腐敗臭に近い」「原料不良酒のようだ」と酷評されたが、社内の女性社員からの「フルーティーで美味しい」という声で商品化が決定し、発売後すぐに完売となる高い評価に繋がった 。

「季節限定で発売していた「赤霧島」の存在は大きかったです。黒霧島とはさつまいもの品種が違う希少性の高い焼酎で、私が東京支店にいた頃、イベントでは「赤霧島」に行列ができました。手に入りにくいけれど、年に一度発売されるという希少性が、「赤霧島」のブランド価値を底上げしていました」

その後、2014年には柑橘系の香りをもつオレンジ芋「玉茜(タマアカネ)」を用いて、“香りを愉しむ”という新たなコンセプトを提示した「茜霧島」を発売 。オレンジ芋は、その特性上、焼酎の製造には適さないとされ、何度も失敗を繰り返したが 、「これまでにないような華やかな香り」 を持つ原酒の可能性を信じ、9年の歳月をかけ開発が続けられ、桃やオレンジのような香りとフルーティーな甘みを持つ、彩り豊かな焼酎を完成させた 。

「「茜霧島」は香りが特徴的な焼酎です。今でこそ、そういった特徴を持つ商品は『香り系』と称されて人気が高まっていますが、当時はまだ『香り系』というカテゴリー自体が焼酎市場になく、 期待したほどの拡大には繋がりませんでした。しかし、今振り返れば、この挑戦があったからこそ、現在の「KIRISHIMA No.8」という新商品開発や、フルーティーで香りのよい焼酎が求められる新たな時代性につながっていることに面白みを感じます」

■発売して2年で累計42万本突破「KIRISHIMA No.8」が選ばれる理由

市場が成熟期に入り、本格焼酎ユーザーの高齢化が課題となる中、霧島酒造は「これまでにない焼酎をつくり、焼酎の未来を拓く」という大きな使命を自らに課した。その答えが「KIRISHIMA No.8」である。

「社内では赤霧島や茜霧島の開発を経て、焼酎の味わいを決定づけるのは、何よりも原料となるさつまいもであるという共通認識が生まれていました。ならば、既存の品種を使うのではなく、私たちが理想とする味わいを生み出すさつまいもを、自らの手で開発するところから始めようと決意したことが始まりでした 」

2016年、焼酎メーカーとしては日本初となる、さつまいもの自社単独での品種開発が始まった。専門機関ですら10年を要すると言われるこの挑戦は、社内に知見も設備もない中でまさに針の穴に糸を通すような確率の挑戦だった。

目指したのは、果物や花にも含まれる成分「モノテルペンアルコール」を豊富に含む、理想のさつまいもだ。約20品種の候補から37の組み合わせを試す中で、8番目に試した交配で奇跡が起こる。この交配で使われたのは、「茜霧島」の原料でもあるオレンジ芋「玉茜」。その結果生まれたのが、マスカットやみかんのような瑞々しい果実香を豊富に生み出す奇跡のさつまいも「霧島8(キリシマエイト)」である。茜霧島で得た知見が、新たな未来を手繰り寄せた瞬間だった。

KIRISHIMA No.8に使用している「霧島8(キリシマエイト)」

新しい時代の食卓に寄り添う

発売後、全国4都市で行った体験イベントでは、「芋焼酎が苦手な私ですが、これは香りも口当たりも爽やかで飲みやすい」「芋焼酎のイメージが変わりました」などの驚きの声が寄せられた。参加者の89%が「芋焼酎に対するイメージが変わった」と答えたという事実も、この焼酎が持つ可能性を物語っている。

体験イベントの様子

なぜ、KIRISHIMA No.8はこれほどまでに支持されるのか。江夏は、ある社員がお客様からかけられた言葉がその真髄を突いていると語る。

「『華やかな香りの焼酎は、こんな香りがするなんてすごいと思い、色々飲んでみました。でも、香りが強すぎても食事に合わせづらいし、最近なんだか飲み飽きてしまって飲まなくなっていたんです。でもKIRISHIMA No.8は違う。香りはしっかりあるのに、どんな食事にも合う。黒霧島と同じ安心感がありますね』とそのお客様はおっしゃったそうです。これこそ、私たちが大切にしてきた本格焼酎の価値。一杯目の香りのインパクトの先にある、毎日の暮らしや食卓に寄り添いたい。この言葉を聞いて、私たちの想いは、しっかりお客様に届いていると感じました」

KIRISHIMA No.8は、新しいお客様を本格焼酎の奥深い世界へといざなう「最初の一杯」だ。江夏自身もそれを実際に体感しているという。

「私自身はお湯割りが好きなのですが、KIRISHIMA No.8は、香りが華やかで後味が強く、果実感もある味わいなので、炭酸割りで飲みたくなります。まるでスパークリングワインのような感覚で飲める。これまでは和食と合わせるイメージが強かった焼酎の新しいシーンを生み出せる可能性を感じています」

■幹を育み、新たな枝を伸ばす。霧島酒造が描く、焼酎の未来

お客様との絆を育む、「黒霧島」という幹

霧島酒造の未来を支える、太く、揺るぎない幹。それが、長年多くのお客様に愛され続けてきた「黒霧島」だ。江夏は、その価値を「お客様との時間そのもの」だと語る。

「黒霧島も発売して28年経つので、親から飲み方を教わり、次は自分の子供に飲み方を伝える、というように3世代にわたるようなロングセラー商品になっています。長年のファンの方からは、『仕事終わりの疲れた体と心を癒してくれる存在』『定番の味』『飲むと安心する』といった声をいただいています。 誕生日やお正月にみんなで飲んでいただくこともあれば、毎日の晩酌で飲んでいただくこともある。様々な人生のシーンで、黒霧島が飲まれているのは本当にありがたいことです。28年という歴史の中で、そういう記憶がブランドに積み重なってきていると感じます」

近年では、無糖炭酸水市場の拡大に合わせて2020年から提案している黒霧島の炭酸割り「黒ッキリボール」が居酒屋や家庭でも広く楽しまれるようになった。また、2021年には、9月6日を「黒霧島の日」と制定した。2025年は、霧島酒造の社員でも頭を悩ませるようなハイレベルなクイズが96問用意された「黒キリ検定」を実施したり、黒霧島担当のブレンダーが出演するオンラインセミナーで黒霧島の熱烈なファンと交流を深めたり、時代に合わせたコミュニケーションを行っている。

焼酎の可能性を拓く、新たな挑戦

また「KIRISHIMA No.8」のような新しい焼酎を入り口に、これまで焼酎に馴染みのなかった方々にも、その価値を発見していただくきっかけをつくりたい、と江夏は語る。

「嗜好やライフスタイルが多様化し、健康志向が高まっている現代にこそ、焼酎がマッチすると考えています。もともと持つ『プリン体ゼロ』『糖質ゼロ』という価値に加え、水や炭酸水の割合を増やせばアルコール度数を低く調整できますし、寒ければお湯割りにしたり、少しだけ、でもガツンと飲みたいときはロックにしたりと、多様な飲み方ができます。そういう自由度の高さこそが、今の時代に合っている。その価値をしっかりと伝えていくことが大事だと考えています」

■焼酎づくりは、芋づくりから。地域に根を張り、世界へ挑む

九州産のさつまいも100%にこだわり、その全ての焼酎を宮崎県・都城(みやこのじょう)の工場で醸してきた霧島酒造。江夏の視線は、まさにその焼酎づくりの原点である大地と、世界の食卓へと、まっすぐに向けられている。

2018年頃から流行した芋が腐る病気「サツマイモ基腐(もとぐされ)病」の影響で、日本のさつまいも収穫量は2018年以前から約10%減少している。そこに農業の担い手不足も重なり、焼酎づくりにも大きな影を落としていた。そこで霧島酒造が打ち出したのが、健全な苗を安定供給する仕組みを自ら担うこと。2023年に約14億円を投じ、「さつまいも種苗生産センター『イモテラス』」を設立し、年間250万本分の健全なさつまいも苗を生産し、生産農家へ供給している。

「さつまいも種苗生産センター『イモテラス』」外観

「これは、私たちにとって農業分野への本格的な一歩です。苗の質を保つことが、結果的に焼酎づくりの未来を守ることにつながる。霧島酒造の焼酎は、この地域があってこそつくれるものですから。これからも地元でさつまいもを作り続けていただけるよう、生産農家の皆さまとの関係をより一層深め、イモテラスを起点に、確かな調達体制を築いていきたいと考えています」。

この土地との深い結びつきから生まれる品質の高さと、地域にしかない物語。 それこそが、世界に通用する「本格焼酎」の価値だと江夏は確信している。

「日本を代表する蒸留酒である本格焼酎を、醸造酒である清酒と並ぶ“日本の蒸留酒”として世界に広めていきたいと考えています。もちろん、嗜好品である焼酎を海外の方がわざわざ選ぶというのは、想像以上にハードルが高い。清酒が道を拓いてこられたように、私たちも地道にその道を作っていかなければなりません。まだ一つの成功モデルが見えているわけではありませんが、だからこそ、まずは海外の市場をしっかりと知り、ニーズを捉えていきたいと考えています」

都城の風土と人の手で育まれた焼酎を、世界の食卓へ。その挑戦は、まだ始まったばかりだ。

最後に、江夏はこう語る。

「今、芋焼酎は『香り』という形で注目され、第四次焼酎ブームの兆しがあります。これは本格焼酎が持つ本来の価値が、時代に見出され始めたのだと感じています。焼酎は本当に自由で、懐の深いお酒です。ぜひ、これまで馴染みのなかった方にも、ご自身のスタイルで、自分だけの楽しみ方を見つけてほしいですね」

その言葉には、焼酎づくりへの、そして酒文化全体への深い想いが込められている。

「私は、お酒とは人生を豊かにする素晴らしい文化だと考えています。中でも焼酎は、驚くほど多様な楽しみ方ができる。だからこそ日々の暮らしや気持ちに寄り添う、最高の『人生のお供』になれると思うんです。皆様の人生がより味わい深いものになるように。私たちはこれからも、その一杯のために、おいしい焼酎を造り続けます」

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ