パーキングサイエンス株式会社

駐車場DX挑戦──駐車場業界25年の知見と家族との会話から生まれた“データで描く未来構想”

2025年10月23日

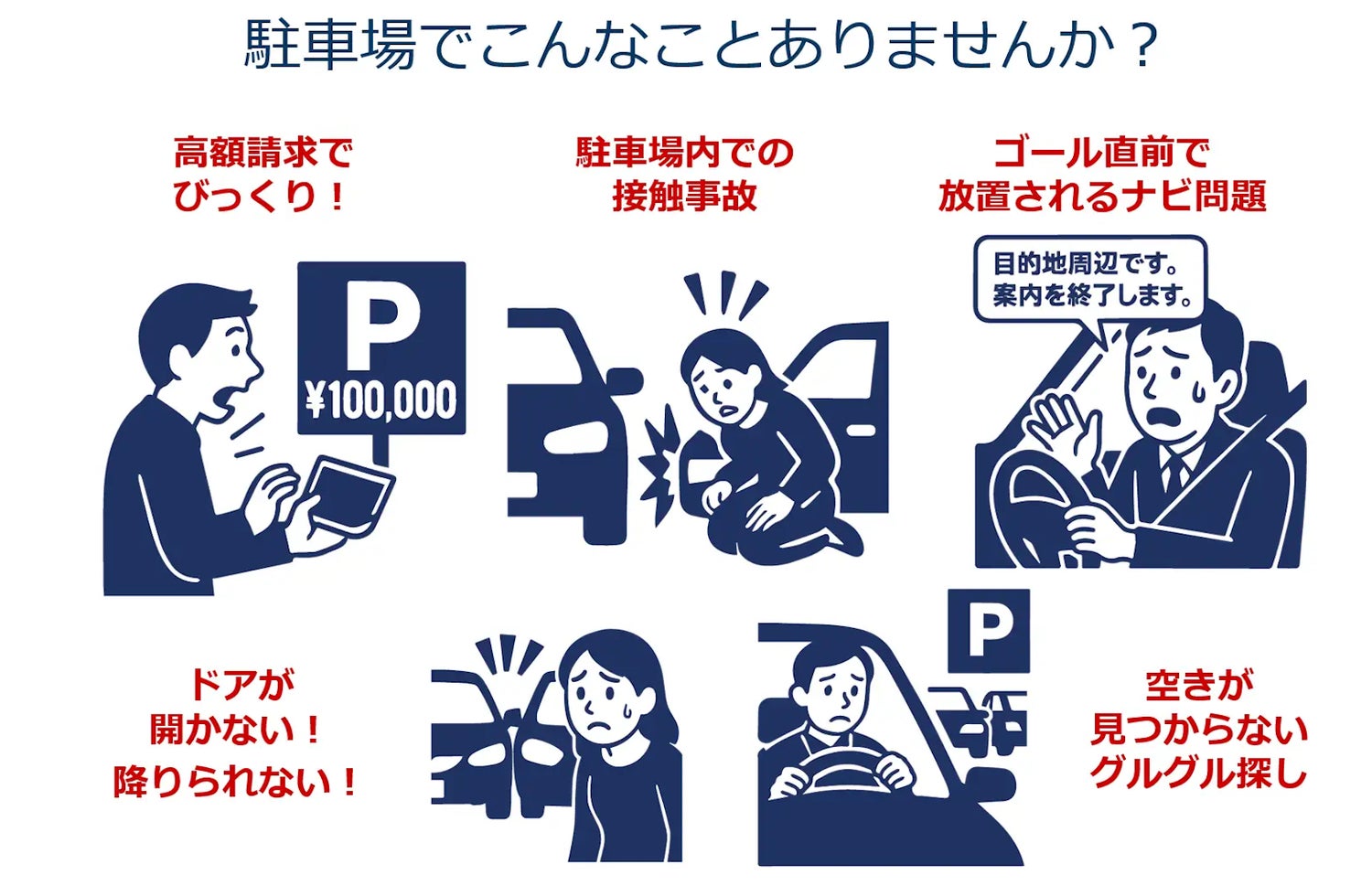

駐車場“あるある”から生まれた課題

「ナビは“到着しました”と案内するのに、入口が見つからない」

「停めた後に気づいたら、高額請求になっていた」

「狭く、停めづらくてぶつけてしまいそう」

車を運転する人なら、一度は経験したことがある“駐車場あるある”。

都市に欠かせないインフラであるにもかかわらず、その情報は整理されず、データとして活用されることもありませんでした。

そんな日常の“不便”を、社会の課題としてとらえ直し「解決できる仕組みを作ろう」と思い始めている中、2019年の「TECH BEAT Shizuoka」でAI技術の進歩を目の当たりにし、

「データを活用すれば、駐車場の課題もきっと解決できる」──そう確信しました。

テクノロジーの力で、見えない不便を可視化する。その発想が、後の『P-Collection』の原点となりました。

そして最後のきっかけは、ふとした家族の会話でした。

「フラップ式は本当に苦手」

「駐車場を決めておかないと出かけられない」

「目的の駐車場が満車だとパニックになる」

──そんな日常の声が、長年、業界で課題を見続けてきたメンバーにとって、“やっぱりやるべきだ”という確信へと変わりました。

プロジェクト始動──100年の歴史から生まれた新しい挑戦

2024年に、親会社である相模石油株式会社は創業100周年を迎えます。これまで歩んできた道のりを振り返ると、そこにあるのは「一つひとつの積み重ね」。その連続こそが、企業を育ててきた確かな力でした。

駐車場業界に25年以上携わり、現場の課題を知り尽くしてきた経験をもとに、

「この業界を、次の時代へどうつなぐか」──

その問いがいつしか胸の中で大きくなっていきました。だからこそ、100周年という節目は「変革のタイミング」でもありました。“次の100年”を見据えるより、まずは“これからの1年”に本気で向き合おう。そう決意し、私たちは新しい考え方・新しいルールで挑戦することを選びました。

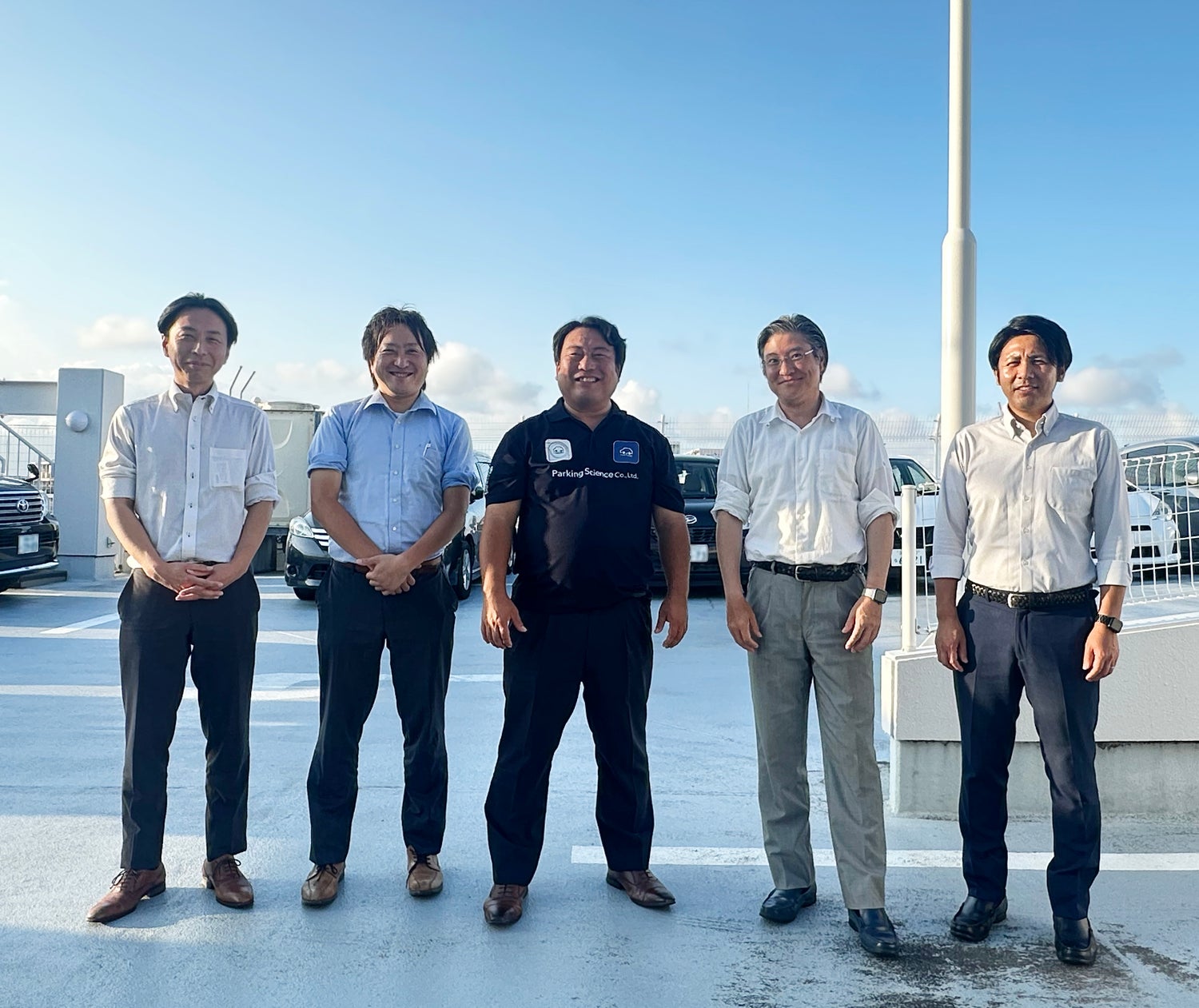

そして2022年9月、相模石油グループからスピンアウトする形でパーキングサイエンス株式会社を創業。老舗企業の中で培った信頼と基盤、そして新しい世代の発想とスピード感。この両輪が融合することで、駐車場業界に“新しい風”を吹き込むプロジェクトが動き始めました。

「今までにない駐車場データを収集することで、社会を変えられる」

── 代表取締役 小泉光哉

自動運転時代に適応した駐車場事業へ。自動運転車両のHUBとなるのは、間違いなく“駐車場”です。私たちは、その未来を見据え、データを活用した駐車場インフラの新しい形を描き始めました。

▲相模石油株式会社 代表取締役社長/小泉光哉

ゼロからの挑戦──“データがない”からの“ものづくり”

まず私たちが直面したのは、“肝心なデータがない”という現実でした。IT部門もなく、ものづくりの経験もない。そんな中、まさしくゼロからアプリ開発に挑戦することになったのです。自社の駐車場情報を一件ずつ整理するところからのスタート。

コロナ禍でのリモート開発やオフショア開発での言葉の壁、初めてのUI/UX設計──

それでも「やってみよう」という想いを共有し、少しずつ形にしていきました。

そして2022年9月、ついに『P-Collection』をローンチ。

当初は試行錯誤の連続でしたが、「自分たちの手で未来の駐車場文化をつくる」という想いがチームを支えていました。

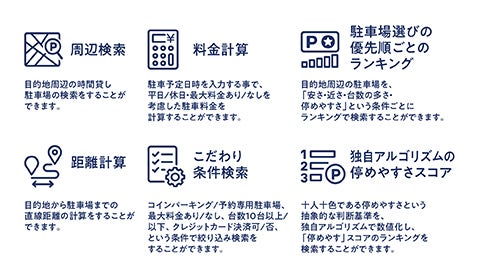

『P-Collection』は現在、国内最大級となる15万件以上の駐車場情報を掲載し、全国83%以上を網羅するサービスへと成長しています(2025年8月現在)。「近い・安い・台数が多い・停めやすい」といった多様なニーズに応えることで、ユーザーが抱える“どこに停めるか”の不安を解消。なかでも特長的なのが、独自の「停めやすさスコア」。

これまで感覚的だった“停めやすさ”をデータ化し、誰もが安心して駐車できる未来を描いています。

「アプリを使ったら、思わぬ高額請求に悩まなくなった」

「入口がわかりにくい駐車場も事前に知ることができて助かる」──

そんな声が届くたび、開発メンバーの士気は高まります。

まだ完成形ではありませんが、ユーザーの声を反映しながら進化を続けています。

「アプリは未完成。でも、未完成だからこそ社会と一緒に育てたい」

──代表取締役社長 井上直也

▲相模石油開発プロジェクトリーダー・パーキングサイエンス株式会社 代表取締役社長 井上 直也

▲駐車場検索アプリ『P-Collection』

駐車場業界へのアクション──共感が広がり始めた瞬間

『P-Collection』の開発を通して得た気づきは、“データを持っているだけでは社会は変わらない”ということでした。業界全体が同じ方向を向いてこそ、本当の価値が生まれる。その想いを胸に、私たちは駐車場業界全体へのアクションを始めました。

駐車場業界は、今もなお熾烈なレッドオーシャンです。一つひとつの駐車場が独自に運営され、データの共有や連携は進んでいません。「自社の駐車場情報を公開するなんて、そんなことはできない」最初は、そんな声が多く聞かれました。

しかし、私たちは諦めませんでした。

一社一社へ足を運び、丁寧にこのプロジェクトの想いを伝え続けました。“データを囲い込む”のではなく、“業界全体で価値を高める”。その理念に共感してくださる企業が、少しずつ現れ始めたのです。

コロナ禍で大きく社会が変化し、人の動きや町のあり方も変わりました。その中で、駐車場業界も「変化を恐れず、共に進もう」という機運が高まりつつあります。

業界を動かした“データ化”の取り組み

駐車場業界は、長年“現場の勘”に支えられてきた世界。数字やデータよりも経験がものをいう業界だからこそ、“見える化”や“分析”といった概念は、これまでほとんど存在していませんでした。私たちは、まずその「駐車場のデータ化」こそがDXへの第一歩だと考えました。

その核となるのが、駐車場検索アプリ『P-Collection』と、駐車場事業専用のエリアマーケティング分析システム『Park-Labo』です。

一般社団法人日本パーキングビジネス協会(JPB)加盟の事業者と共に、この「Park-Labo」を活用しながら、駐車場データの可能性を共有する説明会も開催しました。全国の駐車場データを可視化し、エリア特性を分析できるツールとして、活発な議論が交わされ、事業者からは、

「自社では見えなかった利用傾向がつかめる」

「地域に合わせた料金戦略が立てやすくなる」

といった声が寄せられ、業界関係者の反応は上々。順調な滑り出しに、チームの士気は一段と高まっていきました。

今では、同じ志を持つパートナー企業とともに、

“駐車場データを社会のインフラにする”という挑戦が、着実に形になり始めています。

▲駐車場事業者への「Park-Labo」説明会の様子

コンテストにも選出され、順調な滑り出し

『P-Collection』をリリースした当初、プロジェクトはまさに順調な滑り出しを見せていました。プロジェクトのビジョンや可能性を広く伝えるために、ピッチコンテストへの挑戦を開始。

その結果、複数のコンテストに選出され、ファイナリストとして登壇しました。専門家や投資家からも「社会的意義のある挑戦だ」と高い評価を受け、ロードマップどおりに開発を進めていきました。

「このまま進めば、駐車場の未来を変えられる」

──誰もがそう信じて疑わなかった。

しかし、次に訪れたのは、想像を超える“逆風”でした。

アプリをリリースしたはいいものの、課題は“どうやってユーザーに使ってもらうか”。

ダウンロード数の伸び悩み、認知の壁、マーケティングの難しさ……。私たちは改めて、「届けることの難しさ」に直面しました。

そして、その葛藤の最中に、ベンチャーキャピタル(VC)からの一言が

チームの視野を一気に広げてくれました。

──「駐車場業界だけを見ていては、パイが小さい。

データの本質的な価値は、もっと広い社会にあるはずだ。」

その言葉に、私たちはハッとしました。見ていたのは“駐車場”という点にすぎなかったのかもしれない。しかしその裏には、“人と街の動き”という、もっと大きな可能性が広がっていたのです。

“駐車場データの本当の価値”を再定義すること。

それが、次の挑戦の始まりでした。

駐車場データの本当の価値とは──再定義から再生へ

VCからの言葉をきっかけに、私たちは再び自分たちの原点に立ち返りました。

「このビジネスモデルの本質は何か?」

「自分たちにしかできない強みはどこにあるのか?」

外からの声を鵜呑みにするのではなく、自分たちの経験と現場感覚を信じて、議論を重ねました。そこから生まれたのは、“駐車場データを社会の資産にする”という新たな視点。

現場と向き合う再定義の時間

再定義の過程では、メンバー同士が率直に意見をぶつけ合い、ユーザーのリアルな声に耳を傾けました。

「入口が狭くて怖い」

「支払いが不安」

「満車のときのストレスが大きい」

そんな何気ない声の中に、次の可能性が眠っていることに気づいたのです。

女子座談会をはじめ、あらゆる角度から利用者の体験を分析し、“まだまだ駐車場には無数の課題がある”ことを改めて実感しました。

▲ユーザーの声を聞く女子座談会の様子

信念の再確認

議論を通じて、チームの心に再び火が灯りました。

── “ニッチで終わらせない。私たちは駐車場のプロだ。”

駐車場データを社会インフラとして活用し、海外に流出させず、日本の未来のために守り、育てていく。それが、私たちの使命であり誇り。逆風を受けたからこそ見えた“自分たちの原点”。その中から、新しいアイデアが次々と生まれ始めました。

▲ユーザビリティや新しいアイデアを巡って議論を交わすプロジェクトメンバー

駐車場から、未来を動かすアイデアが生まれた

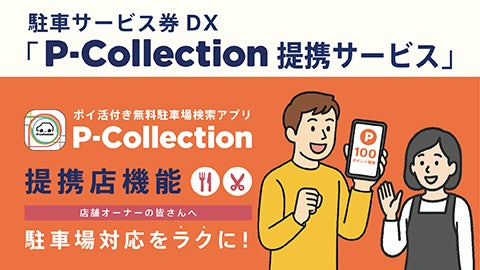

【P-Collection提携サービス】

飲食店や美容室など都市部店舗との連携で、駐車場と町をつなぐ仕組みを創出。スタッフの効率化や業務負担の軽減にも寄与しながら、集客と生産性の向上を目指しています。

【P-Collection API】

物流やナビゲーション、自動運転時代を見据えた外部連携で、駐車場データを社会インフラへ進化

共創で広がる挑戦

この挑戦は、アプリにとどまりません。さらなる広がりを求めてLBMA Japanに参加。

・LBMA Japan主催「ロケーションビジネス&マーケティングEXPO2025」に出展(2025年5月)

・LBMA Japanの公式ポッドキャスト出演・YouTube公開:Podcast | YouTube

▲2025年3月 加盟している一般社団法人 LBMA Japan(ロケーションビジネス&マーケティングアソシエーションジャパン) に登壇する代表 井上

そして、大学や業界関係者、ユーザーと共に「駐車場の未来」を描く活動が広がっています。研究者、事業者、ユーザー。多様な仲間との共創が、駐車場の可能性をさらに押し広げています。

【今現在進行中のプロジェクト】

共創がスタートした「観光地のオーバーツーリズムによる渋滞課題を解決する」プロジェクト。横浜市立大学・有馬准教授との共同研究で、学生と共に「駐車場データ×観光地理学」を進めています。2025年10月に行われる「ジャパンモビリティショー」にて中間報告できるよう進めています。

積み重ねが未来をつくる

今はまだ小さな挑戦かもしれない。

でも、都市の未来は“駐車場データ”から変えられる。

パーキングサイエンス株式会社は、駐車場を社会資産に変える挑戦を続けています。

技術の進化がめまぐるしい今だからこそ、この時代を共に生きる熱量ある仲間と、“今この瞬間に結果を出す”ことを大切にしています。

その積み重ねこそが、次の100年へとつながると信じています。

アプリはまだ未完成。だからこそ、社会と共に育てていく。

私たちは“会って話す”こと、“現場に立つ”ことを大切にしながら、

ユーザーや業界、研究者と共に歩みを重ねています。

・女子座談会(2026年2月予定):リアルな利用者の声を反映し、共にアプリを育てる。

・「Park-Labo」説明会(年4回実施):業界関係者と新しい分析・活用法を議論。

駐車場データの力で、もっと便利で、もっと安心できる都市へ。

その未来を信じ、私たちは今日も一歩を積み重ねています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ