NTTテクノクロス株式会社

顧客のこころを動かす真の価値をデザインし、技術を用いて実現するNTTテクノクロスの「こころを動かすデザイン室」

2025年10月27日

顧客の行動や価値観、取り巻く環境などを理解して解決策を見出していく「デザイン思考」の活用が拡がっています。NTT研究所の研究成果を活かした「技術力」をベースに事業を展開しているNTTテクノクロスは、デザイン思考の重要性にいち早く着目し、組織づくりにも取り入れています。その代表的なものが、デザインチーム「こころを動かすデザイン室」です。顧客のこころを動かす真の価値をデザインし、技術を用いて実現している「こころを動かすデザイン室」のこれまでの歩みと代表的な事例について、室長の宮本 勝とディスティングイッシュトデザイナーの大野 健彦に伺いました。

デザイン思考の研究成果を社会に役立てる専門家集団として誕生

「こころを動かすデザイン室」(以下、デザイン室)は、NTT研究所が取り組んできたUXデザインやデザイン思考に関する研究成果をビジネスに活用することを目的として、2014年にスタートしました。現在は「顧客のこころを動かす真の価値をデザインし、技術を用いて実現する」とのミッションのもと17人のメンバーが、デザインによる価値創出を、ステークホルダーとの共創を通じて実現しています。設立当初からのメンバーであるディスティングイッシュトデザイナーの大野 健彦は、NTTテクノクロスにおけるデザイン室の役割をこう説明します。

「1つは、NTTテクノクロスの提供するプロダクトやサービスの魅力を、デザインの力で強化すること。もう1つは、お客さまと連携して、生活、社会、業務を豊かで楽しく便利にすることです。NTTグループ各社と連携しながら価値の創出に取り組んでいます」(大野)

NTTテクノクロス 営業推進部 こころを動かすデザイン室

ディスティングイッシュトデザイナー 大野 健彦

デザイン室の室長である宮本 勝は、NTT研究所でWell-beingに関するプロジェクトの立ち上げを担当し、2025年7月に着任しました。宮本は、デザイン室が設立された当時と現在との違いについて、次のように話します。

「デザイン室が設立された2014年時点では、デザイン思考自体が新しい概念で、その普及浸透を図ったと聞いていますが、私が着任した現時点では、社内で、デザイン思考という言葉を知らない人はいないぐらい、普及しています」(宮本)

NTTテクノクロスは、全社で「デザイン思考」に注力しています。その中で、デザイン思考をビジネスに活用していく推進役として、デザイン室が各事業部の研修や相談対応を担うようになりました。

NTTテクノクロス 営業推進部 こころを動かすデザイン室

室長 宮本 勝

4つのプロセスに基づいたアプローチで「答えのない時代」に挑む

デザイン室の強みについて、大野は「人間特性に対する深い理解」、宮本は「NTT研究所の最新のデザイン研究に関する成果をビジネスに活用していること」と言います。

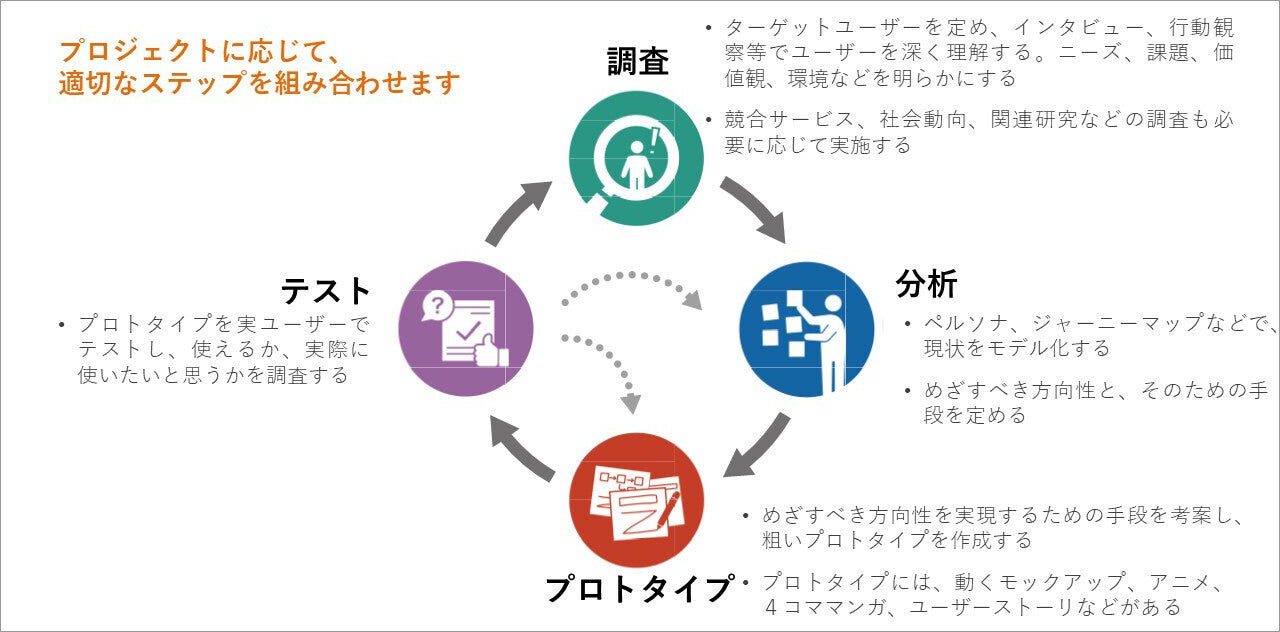

デザイン室の取り組みは、デザイン思考の基本プロセスである「調査(Research)→分析(Analyze)→プロトタイプ(Prototype)→テスト(Test)」を繰り返し、顧客の行動や価値観、取り巻く環境などを理解して課題やニーズを掘り下げていきます。そして、顧客への提供価値を明確にし、最先端の技術も取り入れて、プロトタイピングからテストのサイクルを回しながら解決策の精度を高めていきます。

デザイン思考に基づいた4つのプロセス

「これまで人々の生活や、さまざまな業務の現場を調査して、人のこころを動かすサービスのデザインを追求してきました。人の行動や思考を研究し、サービス提供や課題に向き合うことによって、いろんなことに『ワクワクできる』より良い社会を築いていけると考えています」(大野)

「かつては、何をつくればいいかをお客さまが決めてくれて、それをつくることでビジネスが成立していた時代がありました。しかし今は、何をつくれば課題を解決できるのか、最適な価値が生まれるのか、それが分からない『答えがない時代』を迎えています。だからこそ、徹底して顧客のことを理解し、そこから潜在的なニーズを発掘します。そして、こころを動かす真の価値をデザインし、NTTテクノクロスの仲間と連携して、技術を用いて実現することが、私たちデザイン室のコンセプトです」(宮本)

また、4つのプロセスに基づいたアプローチについて、大野は「特に重要なのは、最初の『調査』ですが、ここでつまずくケースが多くあります」と語り、その理由をこう説明します。

「特にBtoBの場合は、お客さまに『調査』を協力していただくことが必要です。『調査』をきちんと行わないと『分析』以降に進むことが難しくなりますし、そもそも自身を『調査』するという文化をお客さまが持っていない場合もあります。さらにBtoBでは、導入の意思決定をする人、現場で使う人、サポートする人、それぞれの考えが異なることもありますので、ビジネスやそのプロセス全体を理解・共有してニーズや課題を把握する必要があります」(大野)

さらに大野は「このような状況において導入の決め手となるのは、現実的なビジネス成果です。最終的な判断では『売上が上がる』か『コストが下がる』といった費用対効果の視点が不可欠になります。ここまでをデザインの守備範囲として考えています」と強調し、そのためデザイン室のメンバーも「事業部門との連携を通じて、お客さまのビジネスを意識したソリューション提案を心がけています」と話します。

徹底的に顧客視点を持つことでプロダクトやサービスは生まれ変わる

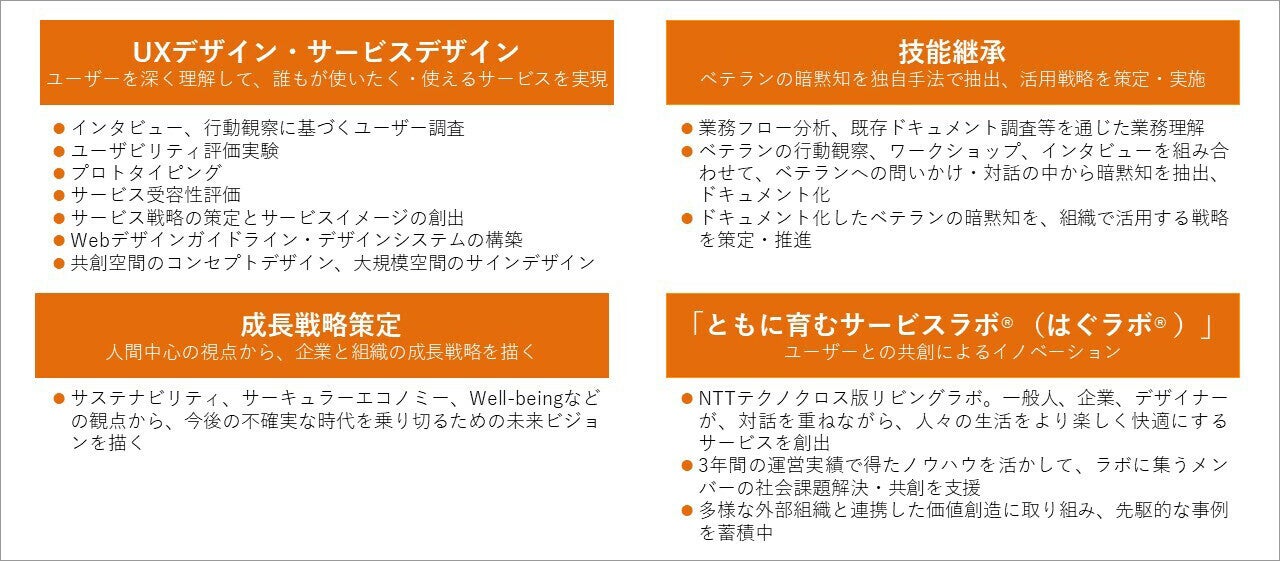

現在、デザイン室では、提供サービスとして「UXデザイン・サービスデザイン」「技能継承」「成長戦略策定」「ともに育むサービスラボ(はぐラボ)」に注力しています。

こころを動かすデザイン室の主な提供サービス

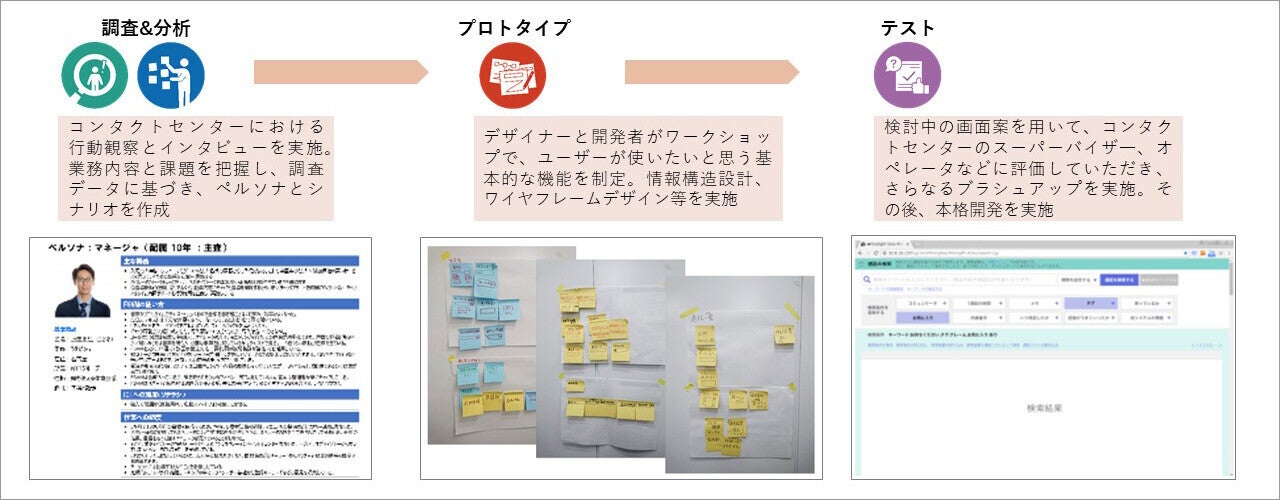

「UXデザイン・サービスデザイン」の代表的な事例として、NTTテクノクロスのコンタクトセンター向けAIソリューション「ForeSight Voice Mining」(以下、FSVM)の新バージョン開発に伴うUXデザインがあります。

「FSVMはコンタクトセンターの通話音声をリアルタイムで解析し、オペレーターやスーパーバイザーに的確な支援情報を提供するソリューションです。コンタクトセンターの業務オペレーションに関するUXデザインが課題になっていたので、バージョンアップにあたり見直しました。はじめに、現場スタッフの行動観察とインタビューを実施し、その内容を分析して画面デザインと既存システムの利用状況を調査しました。その後、既存システムの画面に対して、現場スタッフに『よく使っているところは○、使っていないところは×、意味が分からないところには?を付けてください』と伝えたところ、『?』の回答が最も多くありました。この調査&分析を受けて、より直感的に使えるインタフェースをめざしてテストを重ねました。その結果を踏まえて生まれたUXデザインは、お客さまからも高く評価され、国内のみならず海外でも採用されています」(大野)

事例:コンタクトセンター向けAIソリューション「ForeSight Voice Mining」におけるUXデザイン

その他にもUXデザインの事例として、横浜ランドマークタワー内のランドマークプラザ館内のサイン(案内表示や看板)の全面リニューアルがあります。

「ランドマークプラザに詳しくない人に現地を歩いてもらって『どこで迷うのか』『どういう手掛かりをもとに行動しているのか』ということを調査し、それを分析してサインの基本設計を決めていきました。完成したものを見ると、ごく当たり前に見えますが、これが非常に重要です。必要最低限の情報で適切に行動をサポートできるものが良いデザインだと思います」(大野)

「技能継承」の最近の事例として、日比谷通商様の営業業務に関するプロジェクトがあります。日比谷通商様は、業務用空調機器を扱うエンジニアリング商社であり、営業ノウハウを抽出しました。技能継承は、業務に習熟した熟達者が定年などで次々と退職していくこれからの時代で、より重要性を増していく分野です。デザイン室では、独自の手法で熟達者であるベテラン社員の暗黙知を抽出しています。

「ベテランと若手社員によるワークショップを開催し、業務全体を俯瞰しつつ、暗黙知が潜んでいるポイントを特定してベテランの方には徹底的にインタビューを実施します。その結果、出てきた膨大なテキストを細かく編集し、かつ再構成していくというプロセスを経て、継承する技術やノウハウをまとめた『勘どころ集』を制作し、全社で活用できるようにしました。技能継承のプロセスは、飛行機の整備や高速道路の保守点検など幅広く応用することができます。デザイン室では、本プロジェクトでの取り組みをベースに、抽出した知見を生成AIに組み込み、チャット形式で質問することでベテラン社員の勘どころが回答される仕組みづくりを進めています」(大野)

事例:業務用空調機器を扱う日比谷通商様の営業業務に関する技術継承プロジェクト(写真は日比谷通商様より提供)

「こころの時代」に向けたデザインを追求していく

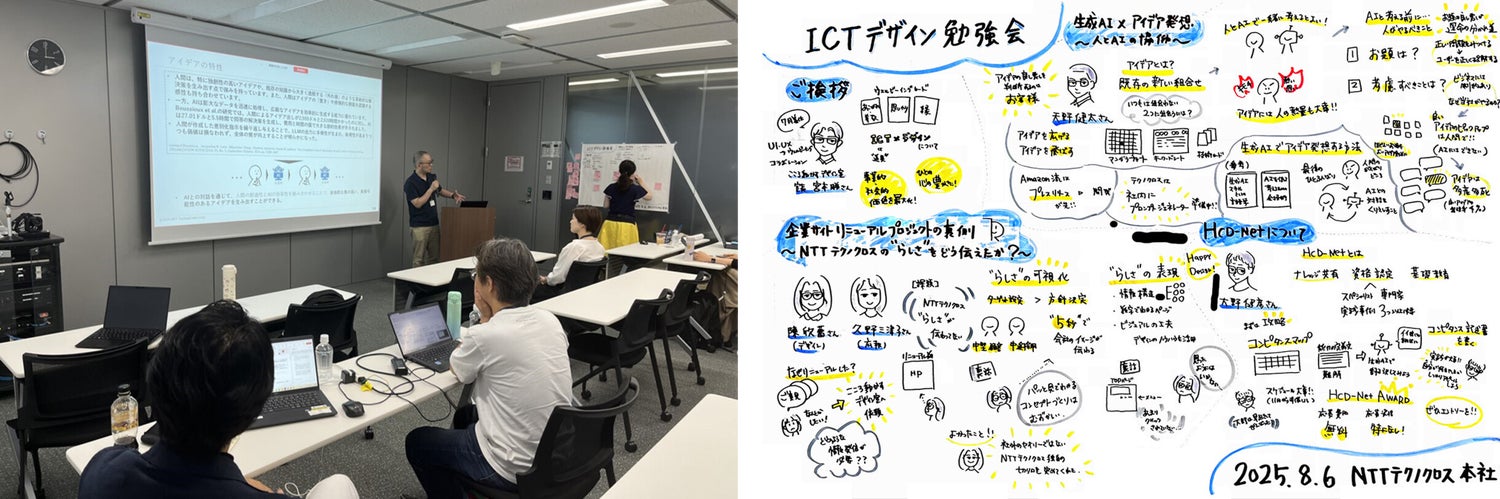

デザイン室では、NTTグループ各社のデザイン思考の浸透にも尽力しています。その代表的な取り組みが、2011年から実施している「ICTデザイン勉強会」です。

ICTデザイン勉強会は年間5回程度開催されています。2025年8月に開催された第71回目の勉強会には、グループ各社のデザイン担当者約150人が参加し、それぞれの知見を共有し合いました。

「NTTグループ外の会社の方にICTデザイン勉強会の取り組みを伝えると『うらやましい』とよく言われます。このようなグループ横断かつボトムアップの活動を継続して開催できていることは、NTTグループの強みだと思います」(大野)

(左)2025年8月に開催された「ICTデザイン勉強会」

(右)参加メンバー(NTTドコモビジネスの斉藤 久美子さん)が制作したグラフィックレコーディング

今後の展望について、宮本は「こころの時代の、こころを動かすデザイン」というキーワードとともに言及しました。

「私が入社したころに描かれていた、いつでもどこでも誰とでも、ブロードバンドでつながる世界は技術的には実現し、普及し、とても便利になったと思います。しかし、こころの豊かさという観点では、どうでしょうか? つながり続けることで、より忙しくなったり、分断や対立を助長するようになったりするなど、弊害も大きいと考えています。これらの問題を解決するには、技術だけではなく、デザインの視点が必要です。情報通信の利用が当たり前になり、社会に欠かせないものとなった現代において、『こころの時代のこころを動かすデザインとは何か』を追求していきます」(宮本)

■関連情報

「通信会社にデザインなんて関係ない!」その逆風を乗り越え、NTTグループのデザインの礎を築いた第一人者がいます。

NTTテクノクロスの「ディスティングイッシュトデザイナー」大野健彦。

そのキャリアストーリーから、自身の専門性を磨き、キャリアを切り拓くヒントを見つけてみませんか?

▼大野が語るキャリア形成秘話

https://www.ntt-tx.co.jp/column/pr_blog/240205/

その他にも、NTTテクノクロスの技術力を支える人材や、社員一人ひとりが主体性を発揮したチャレンジなど、さまざまなエピソードを紹介しています。ぜひ、こちらもご覧ください。

■関連リンク

NTTテクノクロスの「「こころを動かすデザイン室」」のHPです。

NTTテクノクロスの採用情報です。

NTTテクノクロスの技術者や組織文化などを紹介しています。

行動者ストーリー詳細へ

PR TIMES STORYトップへ